長有尖刺的“大蜥蜴”-戟龍

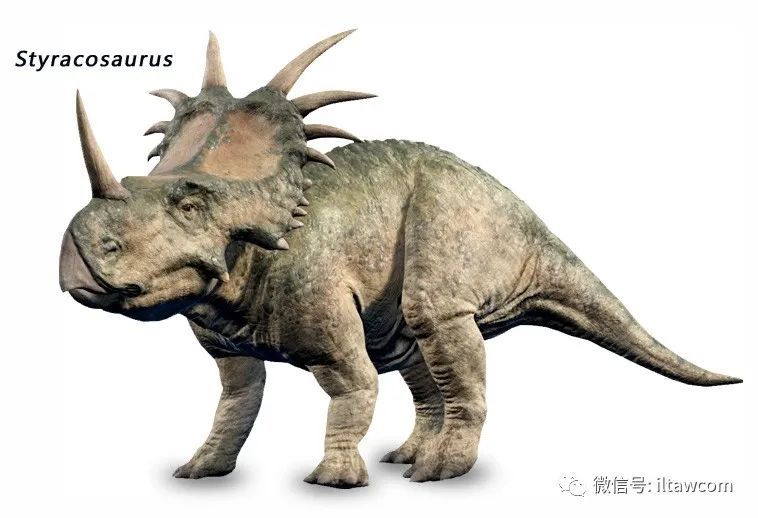

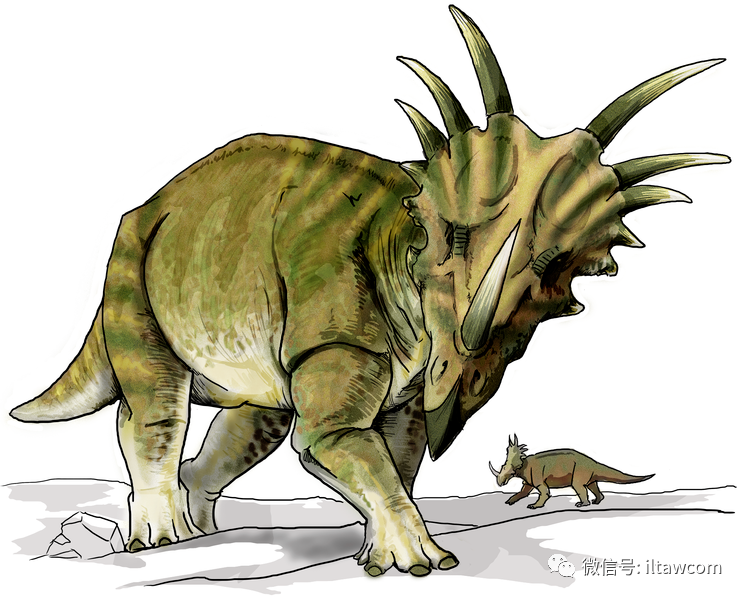

戟龍 又名刺盾角龍,生存于白堊紀坎潘階,約7550萬年前到7500萬年前。戟龍的頭盾延伸出四或六個長角,兩頰各有一個較小的角,以及一個從鼻部延伸出的角,這個單獨的角約60厘米長、15厘米寬。這些角狀物與頭盾的功能已經爭論很多年。

界:動物界 Animalia

門:脊索動物門 Chordata

綱:爬行綱 Reptilia

目:鳥臀目 Ornithischia

科:角龍科 Ceratopsidae

屬:戟龍屬 Styracosaurus

模式種

亞伯達戟龍

Styracosaurus albertensis

戟龍是由勞倫斯·賴博在1913年命名,是尖角龍亞科的物種。戟龍目前只有一個有效種,即模式種-亞伯達戟龍(S. albertensis)。

戟龍的屬名 Styracosaurus,在古希臘文中意為“有尖刺的蜥蜴”

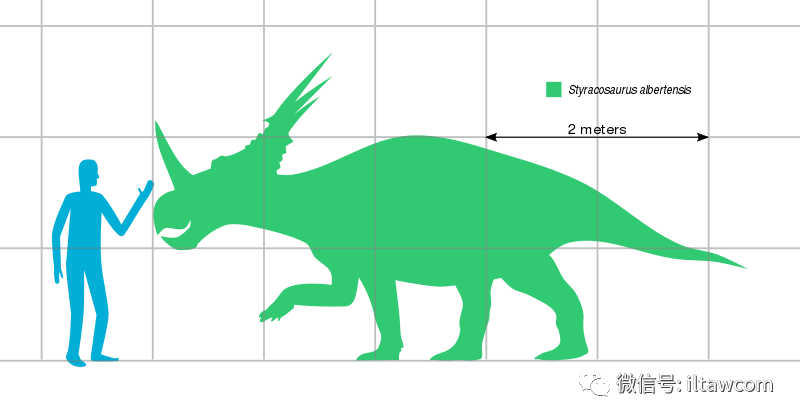

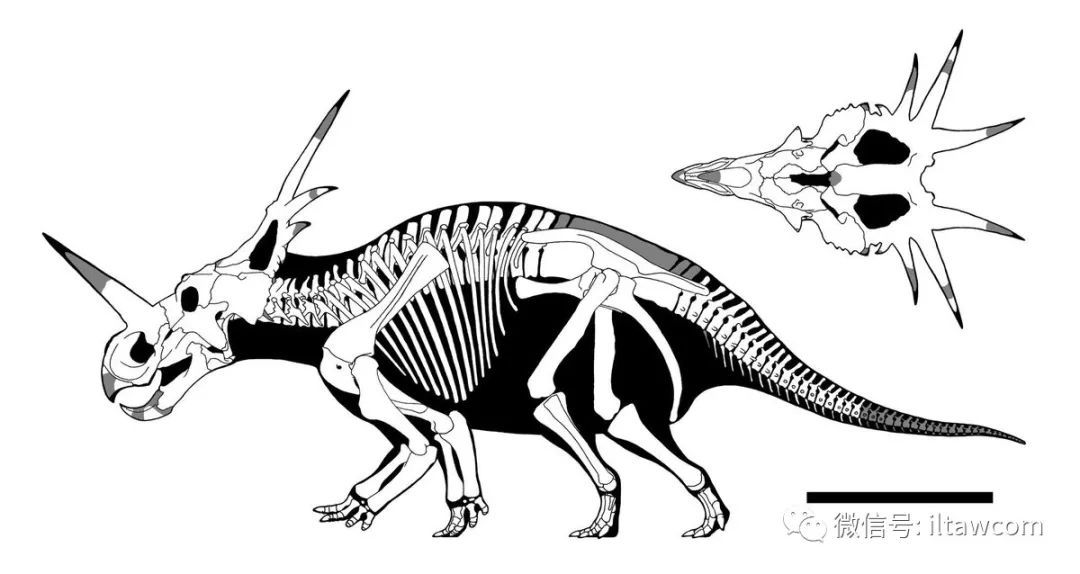

戟龍的成年個體身長約5.5米,重達2.7噸。戟龍的龐大體型類似犀牛的體型,強壯肩膀可能用在物種內的打斗中。戟龍有相當短的尾巴,每個腳趾有蹄狀爪,由角質包覆。臀部有10節愈合的薦椎,數量超過其他恐龍。

戟龍與人類的比例參考

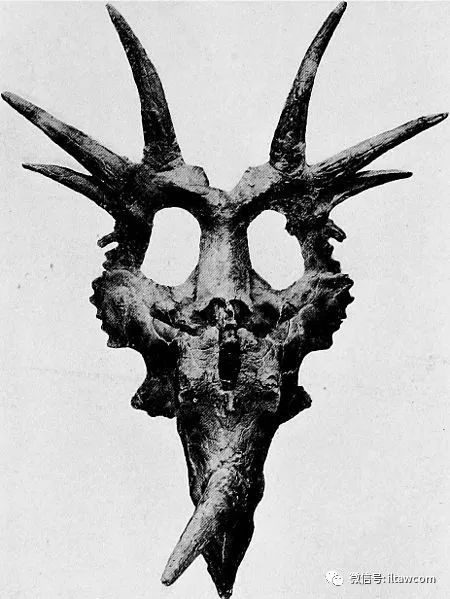

戟龍的骨架模型

加拿大自然史博物館

戟龍以及角龍科恐龍的四肢姿勢有過不同的假設,包括前肢直立于身體之下,或是前肢呈現往兩側伸展姿勢。最近的研究提出戟龍最有可能采取兩種說法中間的蹲伏姿勢。古生物學家格里高利·保羅(Gregory S. Paul),以及丹麥哥本哈根大學動物博物館的佩爾·克里斯坦森(Per Christiansen),基于可能由角龍類留下的非兩側伸展式足跡化石,提出大型角龍類如戟龍能夠以大象的方式奔跑。

戟龍頭顱非常巨大,擁有大型鼻孔、高大的鼻角,頭盾上有四到六個尖角,數量依個體而不同。頭盾上的四個最長角,每個幾乎跟鼻部的角一樣長,約50-55厘米。正模標本的鼻角有部分殘缺,根據估計,完整的鼻角至少有57厘米長。根據其他戟龍標本、與尖角龍的鼻角,這個角應該從中間微彎,而非筆直。

除了大型鼻角與頭盾上的尖角,戟龍的頭部裝飾物非常多變。有些個體的頭盾的臉頰兩側位置有較小的角,類似尖角龍頭盾兩側的小角,但較小;某些個體的臉頰兩側位置,則是具有突出物。某些個體具有三對頭盾尖角,例如正模標本。戟龍的最內側一對角則往外彎曲。戟龍的頭盾邊緣有許多小型突起,但并非每個標本都有。如同大部分角龍科恐龍,戟龍頭盾上有大型洞孔。嘴部前方是缺乏牙齒的喙狀嘴。

戟龍的大型鼻角與頭盾,是恐龍之中最特殊的面部裝飾物之一。自從首次被發現有角恐龍之后,它們的角與頭盾功能長久以來都是爭論的主題之一。

在20世紀早期,古生物學家理察·史旺·魯爾(Richard Swann Lull)提出一個假設,他認為角龍類的頭盾是用來提供頜部肌肉的附著點。他稍后注意到戟龍頭盾上的尖刺,使它們看起來較為恐怖。在1996年,達德森支持魯爾的肌肉附著點理論,并制作了戟龍與開角龍頭盾的可能肌肉附著點圖示,但他并不贊同頭盾的洞孔充滿了頜部肌肉。然而,凱瑟琳·福斯特(C.A. Forster)則認為沒有證據顯示這些頭盾上有大型肌肉附著點。

在1961年,L. Davitashvili首次提出這些頭盾是作為求偶展示物的理論,而這個理論獲得越來越多贊同。不同種的有角恐龍,擁有不同形狀的裝飾物,這個證據支持了頭盾作為求偶或其他社會行為的視覺辨識物。此外,現代擁有角狀物或裝飾物的動物,也將它們作為視覺辨識物使用。

長久以來,角龍類恐龍被認為使用它們的角與頭盾來抵抗同時代的大型掠食恐龍。角龍科頭顱骨上的凹洞與其他損傷,常被認為是打斗所造成的傷害,然而一個2006年的研究則認為沒有證據可以顯示這些傷痕是因為打斗而留下的,也沒有感染或復原的痕跡。而骨質流失、或不明的骨頭病理,被認為是這些凹洞與損傷的成因。

2009年的一份研究,比較三角龍、尖角龍的頭顱骨損傷比率,指出三角龍會使用頭角互相打斗,并使用頭盾作為保護;而尖角龍的頭盾有較少的損傷,顯示它們較少將頭角、頭盾作為打斗的武器,可能主要作為視覺展示物的功能,尖角龍也可能用身體作為物種內打斗的武器,而非頭角、頭盾。由于尖角龍是戟龍的近親,兩者都具有長鼻角,戟龍也可能主要將頭角、頭盾用作視覺展示物,而較少用來打斗、保護。研究人員也指出,三角龍的頭角、頭盾損傷,太過局限性,因此不太可能是骨頭疾病的痕跡。

戟龍與其近親的大型頭盾也有可能有助于增加身體的表面積,以利調節體溫,如同大象的耳朵。另一個類似的理論也認為劍龍的骨板具有體溫調節功能,但這些理論并沒有考慮角龍科不同物種的頭盾,所擁有的不同變化性。

戟龍的發現與鑒定

戟龍是由勞倫斯·賴博在1913年命名,是尖角龍亞科的物種。戟龍目前只有一個種:亞伯達戟龍(S. albertensis)。而帕克氏戟龍(S. parksi)常被認為是亞伯達戟龍的異名。其他曾被列入戟龍的種,例如︰卵圓戟龍(S. ovatus),已經改列為其他屬。

發現的第一個種

亞伯達戟龍 S. albertensis

戟龍的第一個化石是由查爾斯·斯騰伯格(Charles Mortram Sternberg)在加拿大亞伯達省的恐龍公園組所發現,并由勞倫斯·賴博(Lawrence Lambe)在1913年所命名。

勞倫斯·賴博

在1935年,皇家安大略博物館的工作人員重新來到恐龍公園組,并發現遺失的下頜與骨骸的大部分。這些化石顯示亞伯達戟龍(S. albertensis)身長約5.5到5.8米,臀部高度為1.65米。這個正模標本的特征是頭盾左側的最小尖角,與相鄰尖角的基部相連。這個戟龍生前可能遭到傷害,使得頭盾斷裂,短了約6公分。由于沒有發現頭盾的右側,這個部分的正確形狀仍無法得知。

發現的第二個種

帕克氏戟龍 S. parksi

帕克氏戟龍標本 AM5372

在1915年,任職于紐約美國自然歷史博物館的巴納姆·布郎(Barnum Brown)與與埃里希·馬蘭·史萊克(Erich Maren Schlaikjer),挖掘了一個接近完整的骨骸與一個部分頭顱骨。這些化石也是在恐龍公園組所發現,接近亞伯達省史蒂夫維爾鎮附近。布郎與史萊克比對這兩個發現于同一地點的化石,它們認為這些標本與戟龍的正模標本在外表上有顯著的不同,因此建立新種,帕克氏戟龍(S. parksi),以威廉·帕克斯(William Parks)為名。布朗與史萊克所根據的標本差異包含:顴骨與亞伯達戟龍有相當差異、較小的尾椎。帕克氏戟龍也擁有更結實的頜部、較短的齒骨、頭盾形狀與亞伯達戟龍的不同。然而,該頭顱骨大部分是由石膏重建,而1937年的最初研究并沒有敘述實際的頭顱骨樣貌。直到保存狀態更好的標本被發現,關于帕克氏戟龍有效性的疑問才重新展開。帕克氏戟龍目前被認為是亞伯達戟龍的異名。

發現的第三個種

卵圓戟龍S. ovatus

化石是發現于蒙大拿州的雙麥迪遜組,并由查爾斯·懷特尼·吉爾摩爾(Charles W. Gilmore)在1930年所命名。卵圓戟龍的化石材料有限,其中保存最好的是部分頂骨,它們的特征是接近中央線的一對尖刺往中央線集中,而非遠離中央線,例如亞伯達戟龍。它們頭盾兩側分別有兩對尖刺,而非三對。與亞伯達戟龍的尖刺相比,卵圓戟龍的尖刺相當短,期中最長的僅有29.5厘米。2010年的重新研究認為,卵圓戟龍是個獨立的屬。同年,杰克·霍納(John R. Horner)、Andrew T. McDonald將卵圓戟龍建立為獨立屬,刺叢龍(Rubeosaurus)。

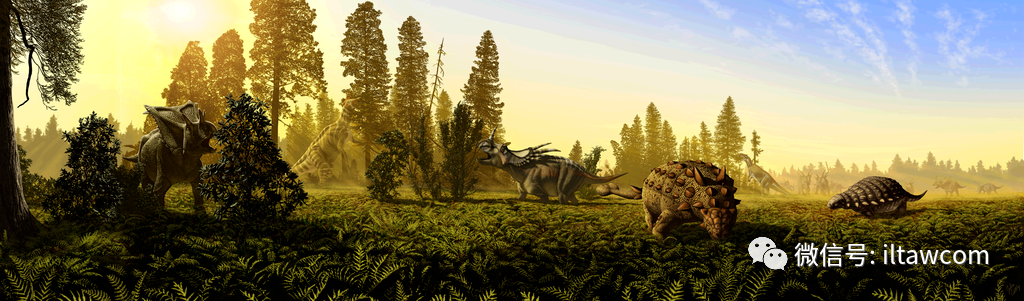

戟龍是草食性恐龍,因為它們的頭部高度,戟龍可能主要以低高度植被為食。然而,它們也可能用頭角、喙狀嘴、以及身體,撞倒較高的植物。戟龍的頜部前端具有長、狹窄的喙狀嘴,被認為較適合抓取、拉扯,而非咬合。

角龍科的牙齒排列成齒系(Tooth batteries)。在上方的較老牙齒被下方的年輕牙齒所取代;這個取代方式在動物的一生中不斷地進行。角龍科的齒系是用來切割,而鴨嘴龍科的齒系是用來磨碎。有些科學家認為角龍科是以棕櫚科或蘇鐵為食,而其他科學家則認為它們以蕨類為食。達德森則假設晚白堊紀的角龍類撞倒開花植物,并以它們的樹葉與樹枝為食。

如同其他角龍類,戟龍可能是群居動物,以大群體方式遷徙,這理論從尸骨層可以透露出來。在大眾讀物中,戟龍與其他角龍類常以群居動物的形象出現。在亞伯達省恐龍公園組發現了兩個戟龍的尸骨層。這些尸骨層由不同形式的河相沉積層所構成;但是,近年的研究只承認其中一個尸骨層,另一個被歸類于梅杜莎角龍。證據顯示這個環境當時是季節性干旱或半干旱環境,所以這些大量死亡的戟龍可能是非群居動物,而在干旱時期聚集到水坑中。

梅杜莎角龍

戟龍模型,位于波蘭侏羅紀公園

因為戟龍的角、尖刺與頭盾形狀特殊,使它們很容易辨認。戟龍曾出現在早期的電影中,例如:

1933年的《金剛之子》(The Son of Kong)

1969年的《暴龍關吉》(The Valley of Gwangi)

1975年的《被時間遺忘的土地》

2000年推出的電腦動畫電影《恐龍》

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn