新發現!迄今最詳細三葉蟲3D模型刷新認知

如果你問,在眾多古生物當中,最為大眾所熟知的類群是什么?答案毫無疑問,是恐龍。但如果你問,民間化石收藏最為廣泛的古生物類群是什么?答案便是三葉蟲。幾乎每個收藏化石或喜歡化石的人,都會有一塊三葉蟲化石標本。

三葉蟲,地球歷史上最神奇的動物類群之一,從約5.21億年前在化石記錄中突然出現,到約2.52億年前在二疊紀末大滅絕中消亡,在地球上存在了約2.7億年,在化石記錄中留下了約2.2萬個物種,其潛在的物種多樣性與個體的豐富程度堪比它們今天生活在陸地上的節肢動物近親—昆蟲。可以說,它們就是古生代海洋中的“昆蟲”。

各種三葉蟲化石。

上排:Walliserops、Phacops和Cambropallas;

下排:Isotelus、Kolihapeltis和Ceratarges。

(圖片來源:Wiki)

但就是這樣一類化石數量極為豐富的動物類群,在它們的身上還圍繞著各種謎團,比如它們是如何進食的、消化道是什么樣子、是否具有消化腺等等。對于生活在數億年前的三葉蟲來說,觀察到它們的軟體結構是非常困難的。

得益于其富含方解石的礦化外骨骼,三葉蟲保存成化石是比較容易的,但絕大部分三葉蟲保存為化石的部分都是其外骨骼較厚的背甲,而那些外骨骼較薄的結構比如觸角和附肢,以及主要由軟組織組成的身體內部結構比如神經、消化和肌肉系統,在化石中卻難以保存。

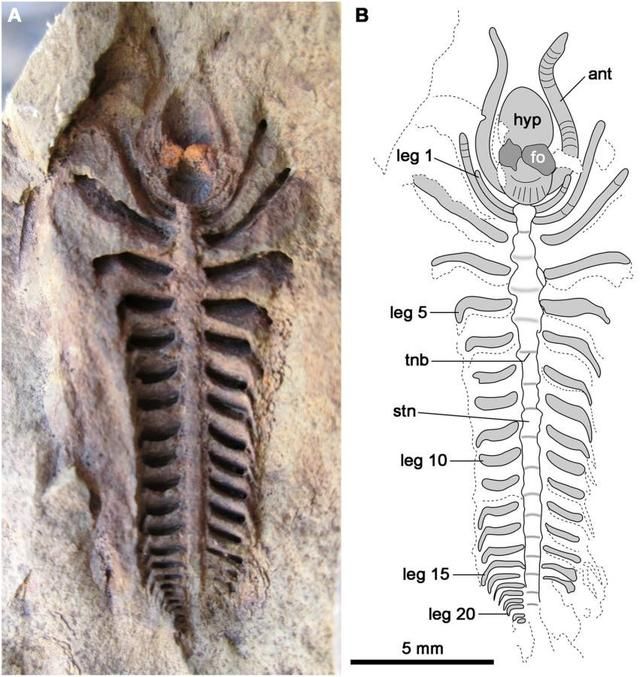

據統計,在所有2.2萬種三葉蟲中,發現有觸角和附肢的三葉蟲只有30多種,而且絕大多數都是以壓扁的狀態保存的,難以恢復其原始形態,而能保存有內部軟體器官的三葉蟲化石更是少之又少。所以,想要真正了解三葉蟲完整的、精細的外部和內部的三維解剖結構,必須發現不同于以往常規形式保存的三葉蟲化石,其保存的精度和立體程度都要超過過去發現的三葉蟲化石。

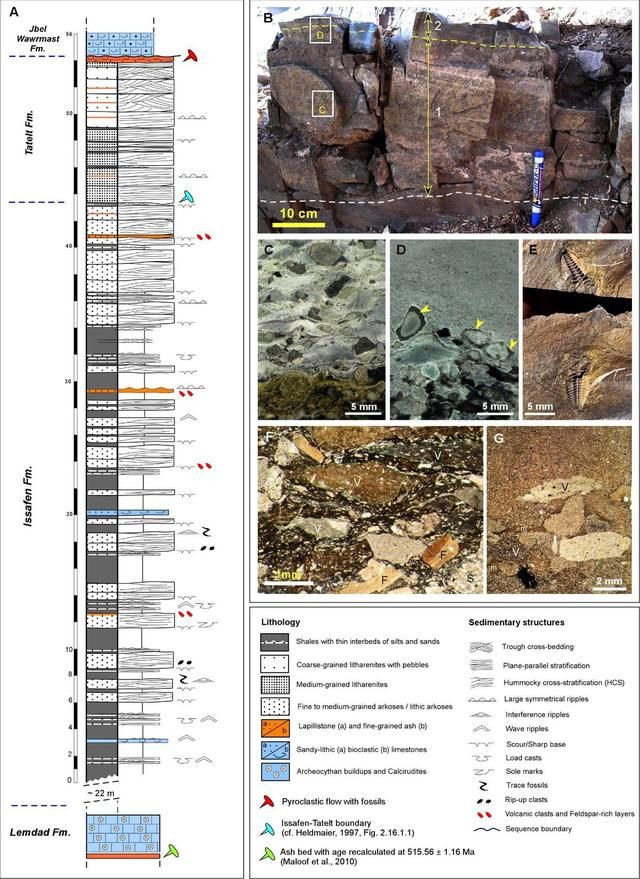

2015年,英國和摩洛哥的科學家,在對摩洛哥中部的高阿特拉斯山脈Tatelt組頂部的火山灰層進行研究時,在其中發現了一枚長2.1cm的節肢動物標本,并將其命名為Xandarella mauretanica,于2017年發表在了《科學報告》上。

2021年,法國普瓦捷大學的地質生物學家與地球化學家阿布德拉扎克·艾爾·阿爾巴尼(Abderrazak El Albani)帶領研究團隊,對該層火山灰中的化石進行了采集,收集了更多的古生物化石標本,而這些標本中,就暗藏著三葉蟲那不為人知的秘密。

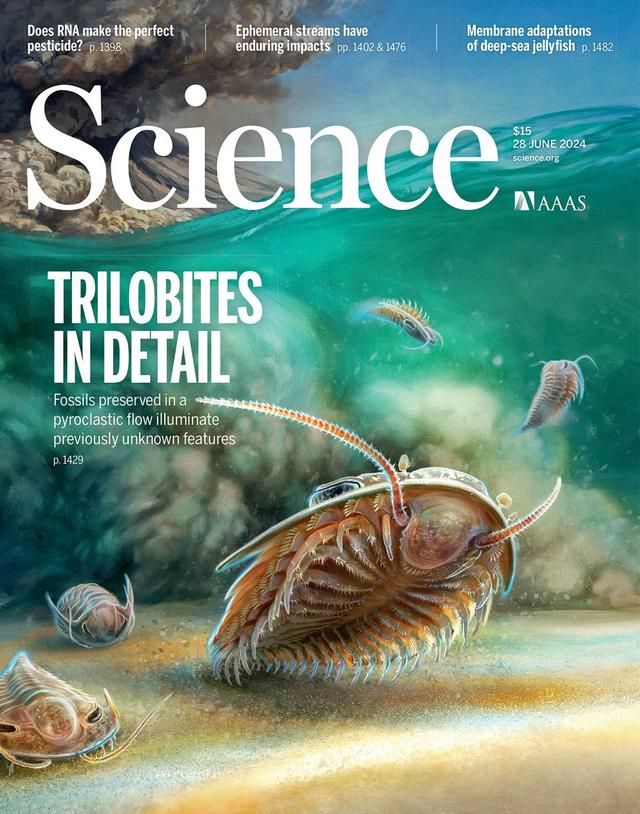

2024年6月27日,法國、英國、摩洛哥、美國和澳大利亞的科學家組成的國際研究團隊,在頂級科學期刊《科學》上發表了關于這些化石的研究成果。該研究首次報道了保存有三維精細解剖結構的三葉蟲化石,這讓人類對三葉蟲這類古生代海洋中常見的節肢動物的認識向前邁進了一大步。

同時,由于這些三葉蟲保存于火山灰之中,其獨特的保存方式與保存過程也提醒著人們,海洋中的火山灰在保存動物的軟軀體和精細結構上具有相當大的潛力,為未來我們尋找類似的保存精美的化石提供了新的思路。

研究成果以封面文章形式發表于《科學》雜志。 (圖片來源:參考文獻1)

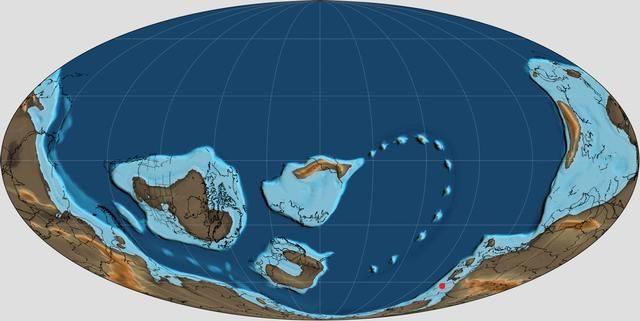

5.14億年前的海底龐貝城

時間回到5.14億年前,摩洛哥高阿特拉斯山脈尚未形成,其所在區域在當時是南半球的岡瓦納大陸南部的一片淺海。這片海洋并不平靜,在那漫長的岡瓦納大陸西南部的海岸線上,排列著一座座火山,它們是地球內部構造運動的產物。

5.15億年前的全球古地理圖,紅點表示化石發現地在當時的地理位置。 (圖片來源:參考文獻2)

根據火山灰中發現的4塊三葉蟲化石,我們知道至少有兩種三葉蟲生活于當時的這片淺海,分別屬于Protolenus屬(物種未確定)和Gigoutella mauretanica。

5.14億年前的一天,這些體長約1厘米左右的小三葉蟲在海底爬行游弋,尋找各種生物碎屑和小型動物,大快朵頤。突然,從天空中傳來一陣巨響,在海面上震起一陣波紋。

聲波透過海面傳到海底,但并沒有引起這些三葉蟲的注意。隨后,一陣濃煙從陸地向海洋中快速席卷而來,其中夾雜著的是炙熱的火山碎屑,由顆粒較粗的火山礫和細小的玻璃質的火山灰組成,這便是火山噴發形成的致命的火山碎屑流。

大海的波濤并沒有阻止火山碎屑流前進的腳步,炙熱的火山碎屑快速沖入海水當中,對生活于海洋中的動物來說無疑是致命的災難。

火山碎屑進入海洋形成的火山灰云將三葉蟲從海底卷起,與火山碎屑混合在一起,從這一時刻開始,這些三葉蟲的命運便由不得它們了。細小的火山灰附著在它們附肢的關節與呼吸器官上,造成了這些三葉蟲的窒息與無法活動,它們只能隨波逐流。

火山礫與火山灰的沉積速率要遠快于這些三葉蟲的死亡速度。顆粒較大的火山礫最先沉積下來,形成了一層小于30厘米厚的火山礫巖層,顆粒更為細小的火山灰隨后沉積,形成的火山灰層厚度小于5厘米,三葉蟲便保存在火山灰層。

三葉蟲的保存姿態有些背部朝下腹部朝上,有些身體蜷曲,它們的附肢舒展開來呈現活著時的姿態,而不是死亡后向身體中心彎曲,同時附肢也沒有脫落或不完整的情況,這一系列特征表明,這些三葉蟲是在活著的情況下被火山灰掩埋的,而不是在海水中死亡之后被埋藏。

一些三葉蟲在臨死前也不忘了進食,但它們只能攝入掩埋了它們的火山灰,進食活動造成火山灰填滿了它們體內從口到肛門的整個消化器官。與三葉蟲一起遭殃的還有寄生在它們殼體上的小于1.1毫米的小型腕足動物,它們用于固著在三葉蟲表面的肉柄和殼體也同樣被完好地保存下來。

被火山碎屑快速掩埋的三葉蟲,注意最前面的三葉蟲Gigoutella mauretanica頭上還附著著寄生的腕足動物。

(圖片來源:作者Júlia d'Oliveira)

被火山灰快速埋藏只是第一步,化石形成是更為關鍵的過程,那么這些三葉蟲的化石是如何形成的呢?

火山碎屑在進入海水后會導致海水的酸堿度下降,形成酸性的海水。酸性的海水提高了玻璃質的火山碎屑的溶解速率,火山碎屑溶解釋放出大量的鋁離子、鐵離子、鎂離子和二氧化硅,再結合海水中富含的鈉離子,這些離子在三葉蟲表面與火山碎屑內部快速沉淀與生長,形成由石英、綠泥石和鈉長石組成的自生礦物,它們精細地復制了三葉蟲的外部形態,其精度可高達微米級別,三葉蟲腿上細小的剛毛和棘刺都被完整地復制下來。

而那些不幸食入火山灰的三葉蟲,其消化道的形態被火山灰以鑄模的形式保存。自生礦物生長與復制三葉蟲形態的過程可能在三葉蟲被埋藏后的數天內發生,遠快于三葉蟲的腐爛過程。

被火山灰掩埋的三葉蟲是在缺氧環境中發生腐爛與降解的,該過程會使得三葉蟲周圍的海水酸堿度進一步下降,再結合本就是酸性的海水,這些三葉蟲的鈣化外骨骼被酸性海水溶解,但好在在此之前三葉蟲的整個外部形態已經被自生礦物精美而完整地復制了,外骨骼的溶解并沒造成其外部形態過多的損失。

但是火山灰無法填充與復制的內部軟組織結構比如神經系統和肌肉系統是無法保存的,這些結構在三葉蟲的腐爛中消失了。最終,外骨骼溶解與大部分軟組織消失的三葉蟲,只留下一個由火山灰包裹的空殼。此時的火山灰本身也已經被自生礦物固結,變得十分堅硬,這保證了在未來上層沉積物壓實的過程中,該層火山灰不會被壓縮發生塌陷,其中復制了三葉蟲三維形態的空間也能一直存在。

火山灰中的三葉蟲Gigoutella mauretanica(圖A)和Protolenus sp.(圖E)化石,可見其內部空間復制了它們的形態。

(圖片來源:參考文獻1和3)

有趣的是,公元79年被維蘇威火山噴發掩埋的羅馬帝國龐貝城中的人們,也經歷了類似的埋藏過程。他們被火山碎屑流迅速地掩埋,火山碎屑固結后這些人死亡時的身體姿態都被保存下來,但由于尸體的腐爛與降解,肉體部分消失殆盡,只留下骨骼和人形的軀殼,后來的考古學家使用巴黎石膏灌入這些軀殼,再去除石膏周圍的火山巖,便復制了這些人體的立體形態。那科學家是如何觀察5億多年前海底龐貝城中保存的三葉蟲軀殼的呢?

龐貝城中以石膏鑄模保存的人類遺骸。 (圖片來源:Wiki)

研究人員使用了X射線顯微斷層掃描技術(μCT)對這些三葉蟲的立體形態進行了復原,由于三葉蟲外部和消化道內部的火山灰與其身體降解后形成的空腔擁有不同的密度和物質組成,它們對于X射線的反應也是不同的,使用顯微CT對三葉蟲化石進行逐層的高強度X射線掃描并收集信號,然后在計算機上對這些圖像進行處理,最后便能合成一個完整的三葉蟲立體模型。這些三葉蟲的三維解剖結構是如此的清晰與逼真,好像它們剛從巖石中爬出來一樣。

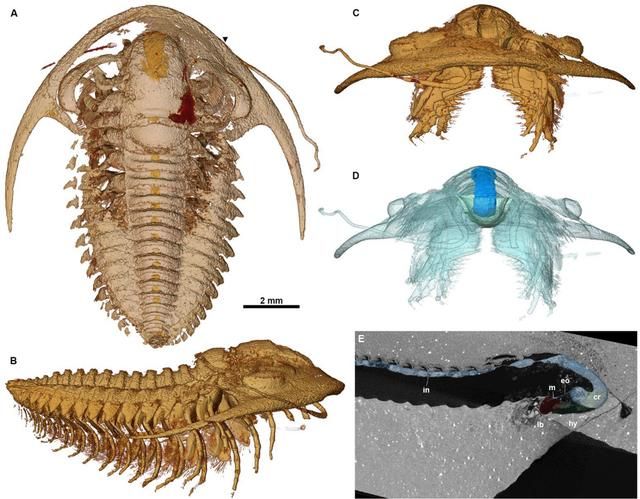

三葉蟲Protolenus sp.的顯微CT三維重建。

圖A:背視圖;圖B:側視圖;圖C前視圖;圖D:藍色示意消化器官;

圖E:CT掃描切片圖,黑色為無填充區域,灰色為火山灰;lb:上唇;m:口;hy:口板;eo:食道;cr:嗉囊;in:腸道。

(圖片來源:參考文獻1)

三葉蟲的三維解剖結構

保存如此精細的立體三葉蟲化石,其提供的解剖學信息是過去所有三葉蟲化石都無法比擬的。人們對三葉蟲的很多特征有了全新的認識,或者新發現的特征驗證了過去的一些猜想。

首先是三葉蟲頭部的附肢數量與形態。長期以來,人們一直認為三葉蟲的頭部下方觸角后面存在三對附肢,但這項研究清晰地發現,三葉蟲的觸角之后生長著四對頭部附肢,其中第一對緊貼著三葉蟲的口部兩側,在過去常規方式保存的化石中難以發現。

同時,頭部的第一對附肢和第二對附肢中用于在海底爬行的分節內肢(endopod)都發生了退化,原肢(protopod)的形態也特化成像勺子一樣的形狀,用于將食物送進嘴里。第一對附肢的外肢(exopod)特化成了觸角一樣的形態,這可能是一種化學兼觸覺感受器,用于“品嘗”即將送入口中的食物。

得益于三葉蟲胸部附肢的原肢內側與頭部附肢一樣的顎基(gnathobase)結構,他們可以用顎基上的棘刺向內夾碎食物,這就好像你的肚皮兩側長了好幾只胳膊用于幫你掰碎面包并不斷地向你的頭部接力遞過去,之后通過原肢向口部傳送。

那么三葉蟲在將食物處理之后,是如何將食物吃到肚子里的呢?這就涉及該研究的第二個重大發現了。

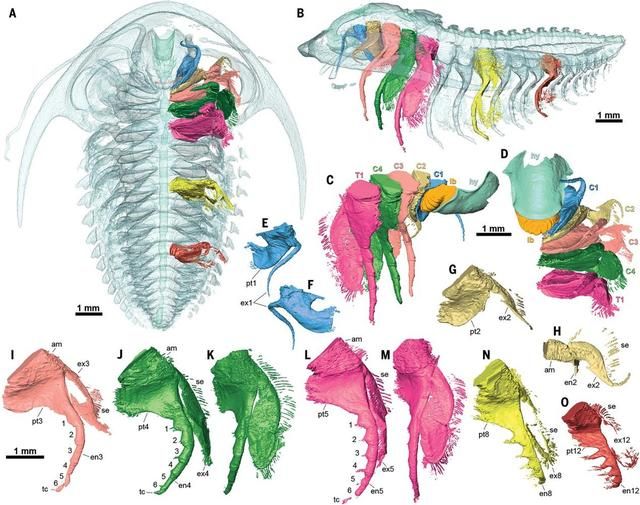

三葉蟲Protolenus sp.的附肢三維復原。

C1(藍色):頭部第1附肢;C2(米黃色):頭部第2附肢;C3(肉色),頭部第3附肢;C4(綠色):頭部第4附肢;T1(粉色):胸部第1附肢;T4(亮黃色):胸部第4附肢;T8(紅色):胸部第8附肢;hy(薄荷綠):口板;lb(橙色):上唇;pt:原肢;ex:外肢;en:內肢。

(圖片來源:參考文獻1)

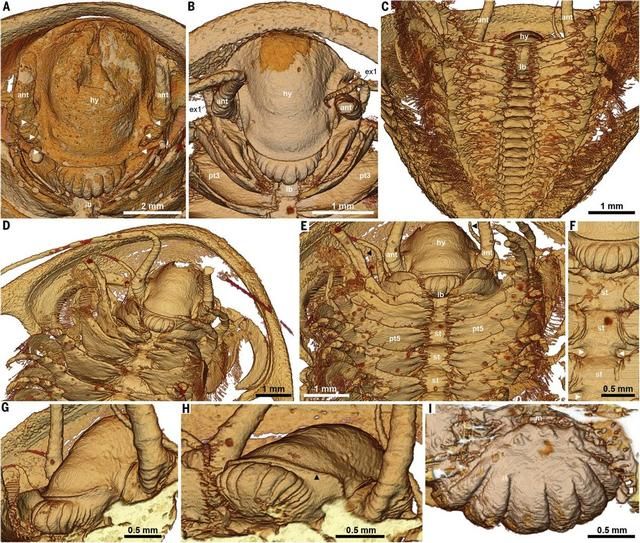

其次,這項研究首次發現三葉蟲具有上唇(labrum)這個結構。在三葉蟲頭部的腹側下方,經常保存有一種礦化的骨片結構—口板(hypostome)。

關于三葉蟲口板代表的結構,一些學者認為口板與今天節肢動物頭部硬化的口上板(epistome)或唇基(clypeus)是同源的,與上唇是分開的,一些學者則認為口板就是上唇,還有學者一些認為口板包含上唇,形成口板-上唇復合體。

在這項研究中,三葉蟲的口部結構被清晰地揭示,表明三葉蟲的口板和上唇是兩種不同的結構。

研究中的兩種三葉蟲的上唇的腹面呈現分裂的瓣狀,Protolenus上唇的上表面光滑呈平臺狀,上唇向前的末端與一條橫向的裂縫相連,而這條裂縫就是三葉蟲真正的口,也是三葉蟲食道(esophagus)的開口,食物通過這條細縫進入三葉蟲體內的消化器官。

由于過去從未在三葉蟲中發現上唇這一結構,這表明三葉蟲的上唇是由軟組織組成的,難以保存,其可能富含肌肉,可以活動,就像人類的嘴唇和舌頭一樣,用于將食物匯總在一起,送入食道中。

不過與人類不同的是,三葉蟲在食物進入上唇之前就已經通過附肢完成了“咀嚼”,而不是像人類一樣通過牙齒處理食物。研究認為,三葉蟲的上唇與現生節肢動物中的上唇是同源的,再加上口板與現生節肢動物口上板或唇基的同源性,這表明可能早在5億多年前,與現代節肢動物口器結構類似的節肢動物口器便已經出現了。

三葉蟲Gigoutella mauretanica(圖A)和Protolenus sp.(圖B-I)的口板(hy)、上唇(lb)與口(m)。

(圖片來源:參考文獻1)

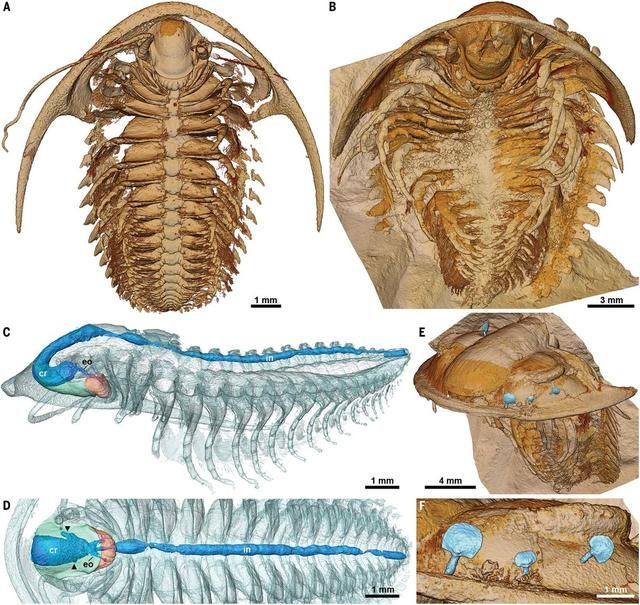

最后,這項研究首次復原了三葉蟲內部消化器官的三維形態。研究發現,三葉蟲的狹縫狀的口部通過一條細長的食道向前與膨大的嗉囊(crop)相連,嗉囊兩側存在消化腺,這否定了具有膨大嗉囊的三葉蟲缺乏消化腺這一假說,證明兩者可以同時存在,三葉蟲會使用嗉囊儲存和消化食物。

嗉囊呈J字形,先是向前延伸,隨后向背側與后方延伸,在背部與腸道的最前端相連。腸道位于背側,一直從頭部延伸到尾部,經過嗉囊消化的食物產生的營養物質會經由腸道吸收,同時腸道也起到排出食物殘渣和與食物不小心共同攝入的沉積物的作用。

如果你吃過小龍蝦或者海蝦的話,一定對它們背部的蝦線印象深刻,這些蝦線便是它們的腸道,與本研究中三葉蟲的腸道是一樣的結構,多虧三葉蟲的這條充滿火山灰的“蝦線”,我們才能復原其消化道的三維形態。

三葉蟲Protolenus sp.的消化結構,側面觀(C)與腹面觀(D)。肉色:唇;淺綠色:口板;eo(藍色):食道;cr(藍色):嗉囊;in(藍色):腸道;黑色箭頭:嗉囊兩側的消化腺。

(圖片來源:參考文獻1)

結語

可以發現,此研究中的主要結果,均與三葉蟲的進食和消化有關,畢竟三葉蟲的這一生理活動強烈依賴于那些不易保存或者難以發現的器官,過去的研究中無法像本研究中呈三維立體保存的三葉蟲一樣如此直觀地呈現這些結構。三葉蟲那堅硬的礦化背甲與其強大而高效的取食能力,為其在古生代海洋中生存長達2.7億年保駕護航。

但成也蕭何敗也蕭何,當地質歷史上的最大的滅絕事件—二疊紀末大滅絕到來之時,三葉蟲的鈣質外骨骼在酸性的海水中難以形成,而那些取食能力更專業也更先進的海洋節肢動物的出現,也不斷地擠占著三葉蟲的生態位,這一古生代海洋中曾經存在過的最成功的動物類群,最終還是消亡了。

雖然今天我們已經無法再看到活著的三葉蟲,但當我們對大閘蟹和小龍蝦大快朵頤之時,我們也不妨仔細觀察一下它們的結構,說不定,你就會在它們身上看到三葉蟲的身影。

參考文獻:

[1]El Albani A, Mazurier A, Edgecombe G D, et al. Rapid volcanic ash entombment reveals the 3D anatomy of Cambrian trilobites[J]. Science, 2024, 384(6703): 1429-1435.

[2]Scotese C R. An atlas of Phanerozoic paleogeographic maps: the seas come in and the seas go out[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2021, 49(1): 679-728.

[3]Ortega-Hernández J, Azizi A, Hearing T W, et al. A xandarellid artiopodan from Morocco–a middle Cambrian link between soft-bodied euarthropod communities in North Africa and South China[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 42616.

[4]A 'trilobite Pompeii': Perfectly preserved fossils of ancient sea critters found buried in volcanic ash.The Conversation

[5]University of Bristol. ‘Prehistoric Pompeii’ - Trilobites killed by volcanic ash reveal features never seen before.

[6]Natural History Museum. Trilobite ‘Pompeii’ reveals 500-million-year-old animals preserved in exquisite detail.

[7]Science. Pompeii-like explosion preserved trilobites in ‘unprecedented’ detail

[8]Smithsonia Magazine. Volcanic Ash Preserved Trilobite Fossils in Surprising Detail at ‘Prehistoric Pompeii’

[9]ScienceNews. Stunning trilobite fossils include soft tissues never seen before

[10]中國科學報. 迄今最詳細三葉蟲3D模型刷新認知

[11]優睿科新聞平臺. 【Science封面】原始狀態的寒武紀三葉蟲3D解剖結構:來自被火山灰掩埋的深處

[12]三葉蟲圖鑒(公眾號). 重磅!Science封面文章《火山灰的快速掩埋揭示了寒武紀三葉蟲的三維解剖結構》全文翻譯

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn