綠美是這樣的美 海珠濕地生態改造再獲央視肯定

黨的二十屆三中全會提出,中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。必須完善生態文明制度體系,加快完善落實綠水青山就是金山銀山理念的體制機制。海珠區一直堅持人與自然和諧共生發展,牢固樹立生態文明理念。

一、創新保護方式,實現人與自然和諧共生

1注重生態修復

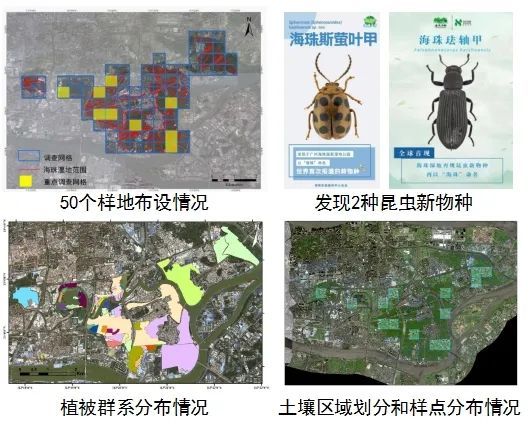

遵循“微改造、少干預”原則,啟動海珠濕地生物多樣性保護修復工程,利用木頭、樹枝、稻草等原生態材料,搭建“昆蟲旅館”、“浮排”、草灘鳥島等不同動物居住空間,打造城市自然棲息地,推動物種不斷“上新”,鳥類種數從72種增加到198種,維管束植物從294種增加到835種,昆蟲種類從42種增加到832種;其中,2021、2022年分別發現兩種世界新物種,分別被命名為“海珠斯螢葉甲”和“海珠琺軸甲”。

2注重水網恢復

開展水網聯通、水系清淤、管網截污、“食藻蟲”水生態修復等工程,通過生態修復+硬件提升方式,有效恢復珠江自然潮汐動力,實現水安全、水治理和水景觀相互促進。發揮水質凈化器功能,推動濕地內河涌與珠江相通,促進珠江水質的凈化,使區域水環境質量持續改善。目前濕地內水質基本從V類提升到Ⅲ類,部分指標達到II類和I類標準。

3注重城市守護

發揮“海綿城市”和“城市綠肺”功能,二十屆三中全會指出,“完善自然災害,特別是洪澇災害監測、防控措施。”海珠濕地在調蓄城市雨洪功能上起到了非常重要的作用。據統計,海珠濕地可收納約200萬立方米雨水,調節周邊城區內澇50平方公里,有效緩解轄區東南部內澇現象。通過過濾空氣顆粒物產生新鮮空氣,有效改善中心城區空氣環境,緩解城市熱島效應,濕地周邊PM2.5平均濃度為25微克/立方米,比全市平均水平低20%左右,濕地平均氣溫比周邊城區氣溫下降0.5—1℃,成為城市重要的生態屏障。

二、攜手生態共建,打造人民共享綠色空間

1共建科研高地

依托珠三角城市群豐富的生態資源和地理優勢,聚合周邊華南科研資源,構建海珠濕地科研生態圈。目前已建有水環境和氣象固定監測站8座、高清智能攝像設備35套、紅外相機20套、無人機機站3座,各類監測設備共計142套(臺),實現大氣、水質、生物多樣性等多要素長期連續監測。與廣東工業大學楊志峰院士團隊、廣東省科學院廣州地理研究所周成虎院士團隊等共建4個科研觀測站,搭建合作研究大平臺。

2共鑄執法聯盟

積極打通司法機關、執法機關的銜接渠道,構建跨法院、檢察院、生態環境、農業農村、水務、公安分局等多部門的執法聯盟。完善安全、執法、維穩、環保等矛盾排查預警機制,建立健全聯席會議、聯動執法、重大案件會商等制度,從重從快處理雨污混合、非法傾倒垃圾等破壞濕地環境問題。

3共筑多元力量

與螞蟻金服創新探索合作機制,舉辦生態公益林啟動儀式,以保護地能量收集等數字綠色公益的方式支持綠美建設。與名創優品等企業簽訂果樹認種認養協議,企業出資支持果樹管養,濕地為企業定制“生態服務包”,提供主題采摘、自然教育、盛夏送清涼等特色服務,持續擦亮“生態+企業”名片。聯合三七互娛、阿拉善SEE珠江項目中心等多家單位共同發起“綠美廣州 共創We來”企業ESG如何參與助力專題研討會,共同探討ESG(環境、社會和治理)理念在廣州綠色發展中的實踐與應用。

企業ESG如何參與助力專題研討會

三、強化科技賦能,探索保護發展創新路徑

1打造云端服務。

構建“一套基礎設施、四大能力中心、六大應用體系”智慧濕地體系,整合人工智能、大數據、云計算等技術,依托“海珠濕地云上科普”小程序,研發品植物天然美態、觀濕地物種百科圖譜、享濕地物種卡牌游戲等多項線上互動體驗,打造全景科普游覽路線,讓公眾觸動指尖即可體驗城央生態保護成果。

海珠濕地自然學校及云上科普小程序

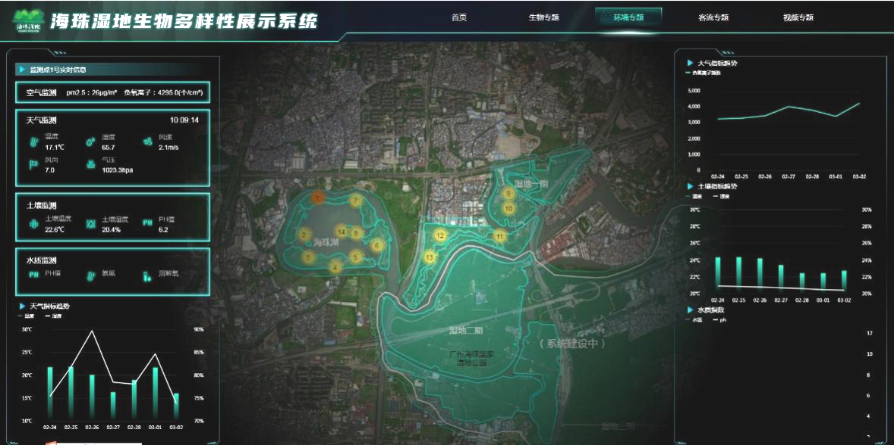

2建立智慧平臺

搭建海珠濕地鳥類自動識別系統,實時對接監測設備數據,安裝攝像機39個、紅外相機40個、監測桿39條以及環境監測設備39個,利用AI自動識別技術,累計監測到228種野生動物,識別發現100多種鳥類,捕捉到野生動物有效珍貴影像數據1.5萬多條,為海珠濕地生態保護管理、科學研究、教育宣傳等工作提供了重要素材,有力提升海珠濕地生物多樣性與生態環境保護管理效能。

海珠濕地慢直播拍攝到蒼鷺停歇的畫面

響應二十大提出的“建立生態產品價值實現機制”,深入推進海珠濕地生物多樣性、特有資源數據化作為新型生產要素,接入廣州公共數據平臺,帶動海珠濕地特有生態數據產品開發利用新模式,培育和發展新質生產力,全面提高產業生態化和生態產業化水平。

海珠濕地生物多樣性展示系統

3創新數字宣教

首創自然教育直播課堂,通過線上直播,帶廣大網友體驗“飛鳥遷徙游園會”。組建專兼職科普宣教團隊50多名,擁有在冊志愿者1200多名,培養自然教育導師共183人。建設高科技自然教育中心,游客可觀看濕地與城市全息沙盤投影、參與生物多樣性幻真互動投影和鳥類翱翔VR體驗等互動,掌握了解生態科普知識,提高社會公眾對生物種類和濕地保護的認識。

今后,海珠濕地將一如既往堅持人與自然和諧共生發展,全面落實省委“1310”具體部署和市委“1312”思路舉措,深刻領悟“有風有雨是常態、風雨兼程是姿態、風雨無阻是狀態”的精神內涵,加快推進國際重要濕地建設,在“百千萬工程”加力提速中顯擔當,在綠美廣東示范點打造中譜新篇,在海珠經濟高質量發展中作貢獻。

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn