加快行動修復地球 | TNC中國2024大事記

繪制:志愿者Kelly Liao

自然與氣候危機正在造成日益嚴重的后果——生態系統退化、極端溫度、毀滅性洪水、歷史性野火和全球糧食短缺等等,不勝枚舉——因此,成功實現我們的2030目標變得前所未有地重要,我們需要勠力同心,克服種種阻礙,為了我們的目標不斷前行。2024年,我們繼續深耕一系列重要的自然保護項目,幫助當地社區、各級政府和企業應對和解決各種環境問題。我們是政府、私營部門和其他機構值得信賴的合作伙伴。秉承“科學 賦能 實踐”的工作原則,我們持續發揮國際自然保護組織的最大優勢,攜手各方合作伙伴,與大自然合作,共同面對人類的最大挑戰。

氣 候 Climate

我們持續開展重點生態系統減排增匯潛力研究。由TNC和云南省綠色環境發展基金會共同支持的《中國濕地溫室氣體減排增匯潛力分析》項目結題。該項目填補了相關領域研究空白,并為我國濕地減排增匯措施的制定提供支持。同時,由我們支持的全國草地管理土壤碳匯潛力分析項目正式啟動。該項目將明確不同情景下草地土壤碳匯潛力,繪制全國草地土壤碳匯潛力分布圖,并為碳達峰碳中和政策制定和國際履約提供技術支持。

“基于自然的氣候變化解決方案資金機制研究”項目啟動會現場。來源:袁明嘉/TNC

繼2023年我們與國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心(NCSC)簽署合作備忘錄之后,3月29日,“基于自然的氣候變化解決方案資金機制研究”項目和“中國適應氣候變化指標研究”項目啟動會在北京舉行。截至12月底,“基于自然的氣候變化解決方案資金機制研究”項目分析了國內公開數據,并對廣西、重慶和云南相關案例展開調研,在此基礎上召開了專題研討會;“中國適應氣候變化指標研究”項目完成了國家層面適應指標的制定、省級層面指標體系的構建和案例評估工作,市級層面的工作正在推進。

“中國適應氣候變化指標研究”項目啟動會現場。來源:彭昀月/TNC

內蒙古

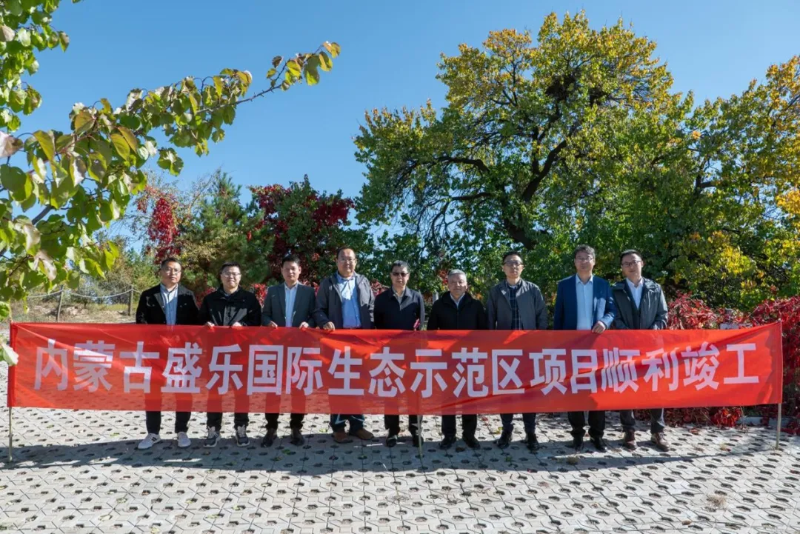

內蒙古盛樂國際生態示范區項目。來源:單良/TNC

在氣候變化的大背景下,我們繼續在和林格爾開展適合于干旱半干旱區的生態修復與可持續發展模式“系統修復工程(Restoration by Design)”探索,將盛樂國際生態示范區項目打造成以碳匯科普為主的綜合自然教育基地,并與內蒙古大青山國家級自然保護區等合作伙伴合作開展系列自然教育活動;逐漸完善規劃、修復、管理、發展、氣候變化、社區合作、培訓教育、監測評估等系統修復工程的8個主要方向的工作,形成一套綜合的、可復制推廣的修復方案,為其他區域的修復工作提供借鑒。

“內蒙古盛樂國際生態示范區項目”竣工儀式在呼和浩特市舉行。來源:中國綠色碳匯基金會

10月15日,由中國綠色碳匯基金會、內蒙古林業和草原局聯合主辦,內蒙古老牛慈善基金會、TNC協辦的“內蒙古盛樂國際生態示范區項目”竣工儀式在呼和浩特市舉行。經過十多年的努力,盛樂項目順利完成建設期和第一個管護期任務。項目區建設期完成造林2355公頃,造林保存率達80%以上,栽植油松、樟子松、云杉、白榆、山杏等多種喬灌苗木300多萬株,項目區植被種類從不足30種增加至80余種,年均固定土壤2.5萬噸,水土流失得到有效控制,土壤蓄水能力從400萬噸增加到530萬噸,未來30年,預計能吸收固定22萬噸二氧化碳,其中16萬噸已獲得迪士尼公司的認購。

東烏珠穆沁旗試驗牧場與周邊牧戶牧場對比:左邊為試驗項目地,右邊為牧戶傳統牧場及其自己應用的電圍欄。攝影:林闊成/TNC

TNC中國內蒙古草地智慧管理項目在呼倫貝爾鄂溫克旗、錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗、烏蘭察布市四子王旗持續開展。其中四子王旗的鮮草工廠連續運行超過900天,每天1噸鮮草生產量,供給400只基礎母羊,在休牧期可以使1.2萬畝的草地得以休養生息,示范效果良好。

森林生態修復示范與實踐

螞蟻森林云南云龍天池多重效益森林恢復項目。來源:趙銘石/TNC

在螞蟻森林和TNC“Plant a billion trees”計劃支持下,我們在滇西北開展滇金絲猴棲息地植被修復,2024年在云龍、蘭坪、維西三縣新增修復面積4100畝,種植華山松、云杉和冷杉42.8 萬株,目前已完成約1400畝種植。作為科學顧問,我們攜手海南大學共同完成前期海南儋州紅樹林碳匯項目開發可行性研究。后續項目將繼續推進,將海南儋州373公頃廢棄魚塘修復紅樹林棲息地項目開發為國際自愿碳標準碳匯項目。

韌性灣區

9月24日,一場聚焦氣候變化與韌性灣區建設的國際研討會在深圳成功舉辦。來源:TNC

粵港澳大灣區作為一個面臨濱海氣候風險的典型地區,在氣候適應方面具有很強的示范性。5月深圳入選國家深化氣候適應型城市,我們聯合政府、智庫和社會企業多方,從“識別-設計-實施-評估”四個方面開展落地工作,全力助力深圳打造氣候韌性創新示范。

10月26日至27日,由生態環境部宣傳教育中心指導,TNC、深圳市桃花源公益基金會聯合主辦,深圳市小鴨嘎嘎公益文化促進中心承辦的“一起向蔚藍”青少年應對氣候變化行動的年度集中訓練營在深圳舉辦。TNC中國大灣區保護項目經理張薰予分享交流。來源:TNC

6月,我們與深圳市城市規劃設計研究院股份有限公司通過將氣候脆弱性分析框架指標化和空間化,開展氣候韌性社區建設策略研究,為未來的深圳氣候韌性社區建設行動提供脆弱性分析基礎和行動方向。9月24日,一場聚焦氣候變化與韌性灣區建設的國際研討會在深圳成功舉辦。來自NCSC、深圳市生態環境局等相關部門,中央財經大學、中國城市規劃設計研究院、深圳市城市規劃設計研究院、香港科技大學、上海交通大學等科研院所,以及TNC總部、亞太地區和美國加州、紐約項目及騰訊社會可持續價值事業部等有關人士共聚一堂,共同探討氣候變化背景下的城市韌性建設的意義與路徑。為促進海岸帶棲息地生態修復與減災防災的協同增效,12月9日,我們與自然資源部第二海洋研究所于在上海舉辦海岸帶生態減災研討會。TNC參與編制的《海岸帶生態減災修復技術導則第六部分:牡蠣礁》和《牡蠣礁生態減災修復手冊》也由相關技術單位發布。這一年,我們還通過開展一系列面向青少年群體的氣候變化教育活動,以“小手拉大手”的形式推動公眾參與氣候適應行動。

上海生境花園

11月29日,上海長寧虹旭生境花園迎來了五周歲生日。來源:TNC

從2019年第一個生境花園開放至今,上海生境花園項目在上海長寧區已經建設完成27個生境花園,涵蓋社區、商業和中小學校等類型,逐步形成了長寧區生境花園示范網絡,并且向著長寧區十四五規劃中的“2025年建成不少于30個生境花園”的目標穩步前進。5月,生境花園作為一種基于自然的解決方案被寫入正式發布的《上海市生物多樣性保護戰略與行動計劃(2024-2035 年)》,以利于提升城市生態空間的生態服務功能。

生境博物館。來源:澎湃新聞

5月22日,我們作為科學顧問支持的生境博物館落成。占地600平方米的室內展覽空間,以豐富的科普互動裝置和數千件動植物標本展品,講述上海生境花園故事。9月,上海浦東首個生境花園——生境東岸項目正式開工。作為浦東首個城市公共空間領域的濕地型生境花園,項目旨在四位一體地示范城市小微濕地生境花園、本地植物特色景觀、四類典型城市公共綠地低成本植物組合和公共綠地輕養護運維。

保 護 Protect

國家公園

大熊貓國家公園——都江堰片區。來源:李建瑜/TNC

自2021年起,TNC與中國科學院科技戰略咨詢研究院持續合作開展“治理視角下的中國國家公園多方參與關鍵制度研究”項目。基于前期研究成果,2024年2月,由中國科學院科技戰略咨詢研究院黃寶榮研究員策劃組織的《國家公園現代化治理體系建設》專題在2024年《中國科學院院刊》第2期正式發表。專題圍繞中國國家公園現代化治理體系構建的理論和深化改革路徑、國際經驗借鑒、科學決策與咨詢機制等重大問題開展系統研究。

四川

大熊貓國家公園小種群保護與發展合作座談會上,TNC中國項目西南中心主任、大熊貓小種群保護聯盟秘書長倪玖斌作《大熊貓小種群保護聯盟工作報告》。來源:TNC

4月9日,四川省林業和草原局(大熊貓國家公園四川省管理局)在德陽召開了大熊貓國家公園小種群保護與發展合作座談會,與會代表深入交流小種群保護實踐與經驗,為大熊貓小種群保護聯盟建設與發展建言獻策,形成一致共識,共同推進大熊貓國家公園高質量建設。這一年,在大熊貓小種群的“腹心帶”——大熊貓國家公園德陽片區,我們與陽光電源集團繼續合作,開展了100畝大熊貓棲息地恢復工作,開展大熊貓野外人工巢穴研究項目,建設人工巢穴10處,推動大熊貓小種群科學保護工作。

來源:尹樂

“3000 大熊貓國家公園巡護員綜合技能培訓項目”是四川省林草局與TNC于2023年啟動實施的合作項目。培訓項目贏得了大熊貓國家公園四川省管理局各級管理機構的共同支持和巡護人員的普遍歡迎。目前培訓項目已成功舉辦5期,線下培訓共333人次,線上超1000人次。

來源:大熊貓國家公園德陽管理分局

11月,大熊貓國家公園德陽管理分局工作人員在整理新一輪回收的紅外相機監測數據中驚喜發現,去年在綿竹大杉樹區域為野生大熊貓搭建的“熊貓巢穴”,發現了野生大熊貓訪問了巢穴的照片。

云南

多部門開展老君山生物多樣性聯合巡查巡護。來源:李如雪

一年來,我們作為科學顧問持續為云南麗江老君山滇金絲猴公益保護地本地團隊賦能,進一步完善本地機構組織制度建設,并加強其自身籌資能力培育。作為滇金絲猴全境保護網絡的主要發起方之一,我們在過去的一年繼續參與和支持網絡運行。第四屆和第五屆滇金絲猴全境保護網絡年會分別于2024年1月和11月在云南昆明和大理云龍召開,TNC將在2025年擔任網絡第五屆輪值主席單位。

北京

五座樓林場森林經營示范區。來源:杜卿/TNC

為推動多功能森林經營,我們與合作伙伴完成了生物多樣性的本底調查,共同完成了五座樓林場800畝森林的近自然森林經營示范,并開展了經營成效的監測評估以及多功能森林經營研究工作。

示范區的白枕鶴。來源:宋會強

為優化密云水庫周邊鳥類棲息地,我們與合作伙伴共同完成了太師屯鎮小漕村200畝鳥類友好的農田管理示范的首年實施和監測評估,并聯合合作伙伴完成了密云水庫周邊鳥類棲息地優化研究。小漕村的鳥類友好農田管理示范工作的階段性監測結果顯示,示范地農田鳥類多樣性較前幾年同期得到了較大提升,記錄到國家一級保護鳥類5種(包括白枕鶴、白頭鶴、大鴇、白尾海雕和黑鸛)以及國家二級保護鳥類19種,初步表明了示范工作的有效性,并為后續的示范工作的優化調整提供了科學依據。

山東東營

雙方簽署合作備忘錄。來源:TNC

11月12日,在山東東營舉辦的第二屆“沿著黃河遇見海”黃河口國際觀鳥季活動上,我們與山東黃河三角洲國家級自然保護區管理委員會簽署合作備忘錄,就未來三年在山東東營黃河三角洲開展濕地保護國際合作達成意向。此次合作備忘錄的簽署標志著雙方將建立長期穩定的合作關系,共同開展生物多樣性保護、應對氣候變化以及助力社會公益型保護地創新發展等工作。

健康河流

黑水河項目討論。來源:TNC

在過去的這一年,我們與三峽集團上海勘測設計研究院共同就黑水河上三座水壩的拆除方案優化、以監測評估為基礎的適應性管理工作和水壩拆除后的魚類棲息地修復與長效保護機制展開深入討論,并形成項目合作意向框架。我們與中國科學院水生生物研究所共同探索在赤水河流域開展魚類棲息地生態修復試點項目,并與長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區就目前保護工作中存在的關鍵需求和挑戰進行了交流討論,明確合作行動計劃。

可持續供給

Provide

韌性流域——浙江項目

建德市航川村濕地恢復項目。來源:千島湖水基金

在流域分析及實地調研基礎上,千島湖韌性流域項目(千島湖水基金)團隊發揮科學顧問的作用,與合作伙伴一起制訂了通過可持續農業實踐(源頭削減)和濕地修復(過程攔截)來恢復流域韌性、防控面源污染的保護策略。通過數年的試驗與研究,目前已找出一些具有較好防控效果及推廣潛力的措施,并總結了水稻農業最佳管理實踐指導手冊。除從源頭減少污染物外,項目通過修復濕地攔截和處理農業退水及農村生活污水中的污染物質,目前已修復小五都、七都、航川村三個濕地。項目積極探索國家支持和鼓勵的市場化、多元化生態補償機制,與星巴克、微軟、迪士尼、浙江建工地產集團等國內外企業伙伴深入合作,推進“水補償”創新實踐。

10月11日,為全面提升壽昌江流域水環境共治水平,加強流域生態修復與生物多樣性保護,助力鄉村振興, 在浙江千島湖水基金的推動下,“壽昌江韌性流域共治委員會”(Shouchang Resilient Watershed Stewardship Committee)在建德市航頭鎮生態濕地成立。來源:水基金

可持續農業

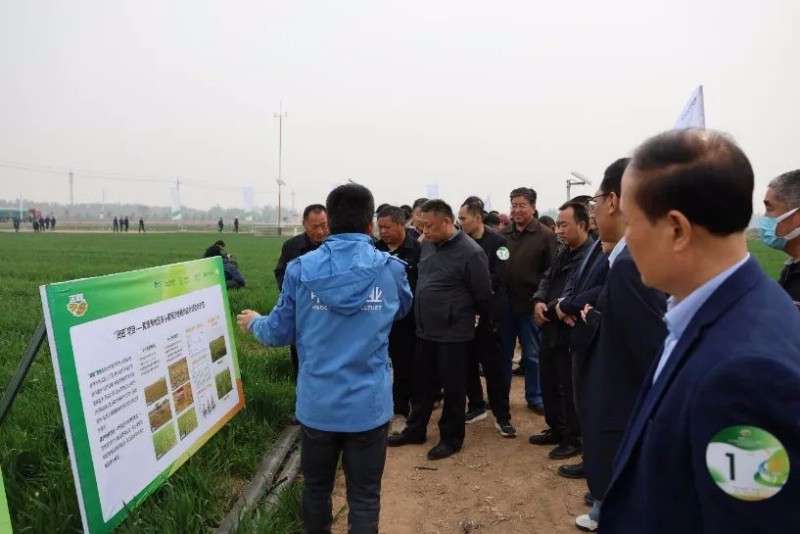

第三屆黃淮海地區冬小麥保護性耕作技術交流研討及現場觀摩活動。來源:TNC

2023年10月至2024年6月冬小麥生長季,我們與合作伙伴在我國最大的冬小麥產區——華北平原已示范再生農業措施約1032 公頃,賦能培訓超3000人次。通過早期主動實踐者調動周圍的農戶實踐再生農業措施,并通過土壤健康專業培訓指導,提高當地農戶對土壤健康理論與實踐的認知。與農食系統價值鏈上的多個利益相關方開展合作,探索系統性激勵機制促進農食系統轉型。針對不同地理生態區域和特有農食生產系統,與價值鏈上的合作伙伴一起建立了黃土地保護性耕作聯盟,成功舉辦了第三屆黃淮海地區冬小麥保護性耕作技術交流研討及現場觀摩活動、土壤健康新質人才培訓等。

政策倡導與公眾參與

Will McGoldrick、Linda Krueger在國合會。來源:國合會

2024 年,中國環境與發展國際合作委員會(國合會)“生物多樣性保護和《昆蒙框架》落實”專題政策研究(生多專題政策研究)啟動。研究由生態環境部衛星環境應用中心、自然向好倡議、TNC 承擔,生態環境部衛星環境應用中心首席科學家高吉喜擔任中方組長,TNC 全球生物多樣性與基礎設施政策總監琳達(Linda Krueger)和自然向好倡議召集人蘭博蒂尼(Marco Lambertini)擔任外方組長。10月11日上午,國合會2024年會主題論壇——“推動人與自然和諧共生,落實《昆蒙框架》”在北京釣魚臺國賓館舉行。在“面向30×30目標的生態保護模式”討論單元,TNC亞太區董事總經理威爾·麥戈德里克(Will McGoldrick)先生就《昆蒙框架》中關鍵的30x30目標分享了三個關鍵點。Linda Krueger女士主持第二單元“《昆蒙框架》的資金和資源調動”的討論,并在最后對本次論壇進行總結。

TNC中國代表領取案例證書。來源:山水自然保護中心

10月21日至11月1日,聯合國《生物多樣性公約》第十六次締約方大會(CBD COP 16)在哥倫比亞卡利舉行,本屆會議主題為“與自然和平相處” (Peace with Nature)。TNC積極參與生物多樣性保護模式、主流化、資源調動、生多氣候協同等活動和議題交流,并分享全球經驗和實踐案例。

其中,在10月25日舉行的“探索非國家主體在推進其他有效的區域保護措施(OECMs)中的自愿承諾:來自中國的本土洞見和全球視角”主題邊會,TNC中國參與實施的密云水庫流域小漕村鳥類棲息地案例、青山村水源和生物多樣性保護地案例、“江河薈·浙江翠”寺塢嶺自然地案例等獲評為中國潛力OECMs入圍案例。

11月11日至11月24日,《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會(UNFCCC COP29)在阿塞拜疆首都巴庫舉行。我們派員參加,積極參與相關活動和交流,分享TNC的觀點、實踐和建議。

12月2日至12月13日,《聯合國防治荒漠化公約》第十六次締約方大會(UNCCD COP16)在沙特阿拉伯首都利雅得召開。我們攜手合作伙伴在大會期間舉辦了“珍視草地:生物多樣性、生計和氣候的多功能景觀”“恢復旱區退化草地以防治荒漠化”兩場邊會,分享TNC在綜合生態修復示范、可持續管理示范、社區合作示范等方面的工作。

濕地保護網絡培訓現場。來源:賈玥/TNC

7月22日至24日,濕地保護網絡培訓班在四川省阿壩藏族羌族自治州舉辦。來自國家林草局、濕地網絡成員單位、科研院所以及社會組織代表等約100人參加。會上,TNC中國項目科學部門專員彭昀月、河南項目總監李潛分別就《國際濕地治理創新與實踐》和《“山水林田湖草”生態保護修復——丹江濕地(2019-2022)案例》進行分享。

AIIB總部大樓展覽現場。來源:單良/TNC

5月-7月,我們攜手亞洲基礎設施投資銀行(亞投行,AIIB),共同在位于北京的亞投行總部辦公室舉辦“自然之· 境”城市與生物多樣性圖片展。人類的命運與周圍環境的生物多樣性密不可分,只有將保護生態的理念融入人類的日常活動和點滴行動,人類與自然才能長久地和諧相處,才能造福人類自身。

6月13日,自然資源部發布《關于公布2024年自然資源科普講解大賽、科普微視頻大賽和優秀科普圖書獲獎名單的公告》,由TNC報送的《說說海岸帶棲息地》入選“2024年自然資源優秀科普微視頻作品”。

全球危機當前,要想解決這些全球難題,留給我們的時間也許并不如想象得那么多。未來,期待大家和我們一起,以人類的命運為己任,熱愛大自然、保護大自然,讓我們這顆藍色星球擁有更可持續的共同繁榮的未來!

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn