兩部委重磅發聲!國家大力推動的生物制造,一文讀懂!

10月23日,國務院國資委發表署名文章,其中提到:“超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來產業”。

同日,工業和信息化部發言人在新聞發布會表示:“培育壯大低空經濟、商業航天、生物制造等新產業新賽道。”

“錢袋子”和“大總管”同一時間發聲,足以展現中央對于生物制造的重視程度。

資本市場也應聲而動,在今日大盤整體低迷的情況下,合成生物概念仍然逆市上漲1.21%,美邦科技大漲29.95%,蔚藍生物、金達威、圣達生物漲停。

很多朋友雖然頻頻聽到“生物制造”這個詞,但卻對它并不十分了解,今天我們就來聊一聊,到底什么是生物制造?以及如何抓住這一波機遇?

什么是生物制造?

通俗來說,生物制造,就是用生物造萬物。

目前我們一般進行生產制造的場所是工廠車間,各種復雜的機器組成流水線,工人們執行任務,產品源源不斷地被制造出來。

想象一下,如果未來我們是利用生物來制造產品,車間流水線變成了一個個細胞,忙碌在各自崗位的是蛋白質、核糖體和其他生命分子們,這將是什么樣的景象?

肯定有人要問,為什么要用生物來制造,有什么優勢嗎?

首先,有很多東西,只能通過生物來生產。

比如抗體這種東西,在治療疾病方面作用很大,但是目前就只能通過細胞培養,要是靠人類“手搓”,難度不亞于制造0.1nm的芯片。

其次,還有很多東西,用生物制造的方法成本更低、效果更好。

例如,維生素E此前幾十年都是用化學的方法合成的,不僅成本較高,污染也很嚴重,收率和純度也不好。

直到我國科學家發現,在生產工藝中加入了生物合成過程,能夠有效解決上述問題。后來我國一家企業就利用這種方法,幾年內就成長為全球維E產業的龍頭。

更重要的,生物制造能夠突破現有的生產限制,以前所未有的方式造出我們想要的東西。

例如,中科院天津工業生物技術研究所的專家們通過合成生物學手段,在國際上首次實現二氧化碳到淀粉的從頭合成,未來有望節省超過90%的土地和淡水資源。

空氣變饅頭,劉慈欣都不敢這么寫,但它就是切切實實地發生了。

你造不了的東西我能造,你能造的東西我成本更低,時不時還會突破你的認知和想象。

這就是為什么生物制造已成為新質生產力的典型代表。

生物制造為什么爆火?

需要指出的是,生物制造并不是一個非常新的事物。

生物制造這個概念最早被提出是在本世紀初,目前能查得到的最早提到生物制造的中央文件是2007年國家發改委刊發的《生物產業發展“十一五”規劃》,里面寫道:

加快發展生物醫藥、生物農業、生物能源、生物制造、生物環保等行業

可以看到,生物制造作為一個產業概念,至少已有20年左右的歷史,那為什么現在又要重提呢?

這里,存在著多個方面的因素。

一方面,近些年生物技術的快速發展,尤其是與信息技術的深度融合,讓學界、產業界擁有更加強大的能力來“操控”生物。

我們都知道,生命活動是個極其復雜的過程,想搞懂背后的深層機制十分不易。

近年來,隨著基因編輯、高通量測序、人工智能等底層技術的發展,科學家們擁有了更多得力工具,大大降低了科技攻關的難度。

越來越多的研究人員發現,生物學正在從科學問題變成工程問題,我們不僅僅越來越理解生命機制,甚至還可以按照我們的需求去改造、設計生命體。

比如,科學家通過改造酵母細胞,讓他生產出青蒿素、大麻素、紫杉醇、胡蘿卜素、人參皂苷等,這類化合物價值較高,已在食品、日化、醫療等領域廣泛使用。

這意味著,人類社會發展一下子多了不少新資源、新手段、新途徑,帶來的將是不亞于工業革命的影響。

另一方面,發展生物制造,切合我國當前培育經濟新動能,推動產業轉型升級的趨勢。

過去,依靠房地產、基建等投資拉動、債務驅動為主的增長模式已經難以為繼,如何培育新的增長點成為重中之重。

從這一角度出發,生物制造推動傳統產業向高技術、高附加值轉型,對于我國這個制造業大國而言,具有極為深刻的戰略意義。

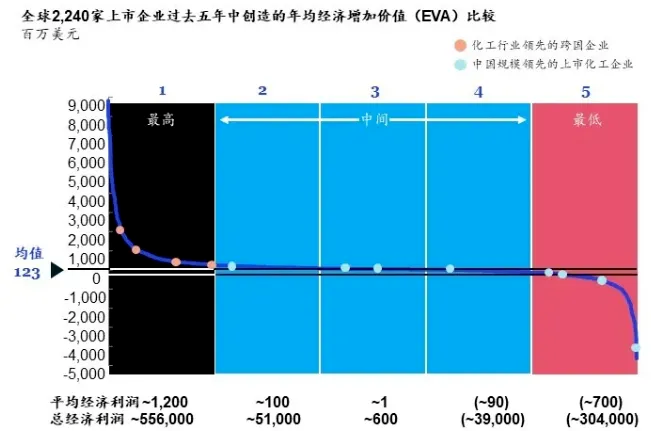

以化工行業為例,我國已建成完整的產業體系,產業規模全球領先,但價值創造能力普遍較低,呈現出“大而不強”的特征。

圖:中國化工企業的整體價值創造能力落后于全球領先企業,來源:麥肯錫

生物制造,則可以幫助中國化工企業拓展精細化學品和新興材料市場,助推高質量發展。

我國的化工巨頭萬華化學自2017年起就開始布局合成生物學,目前已建立了從上游基因工程、酶工程、發酵工程、生物反應工程到下游分離提純的完整平臺。

其首個選擇的產品——鼠李糖脂,被稱為最有前途的生物表面活性劑之一,目前已實現了規模化生產,進度處于國際領先地位。

最后,生物制造的火熱,也與綠色低碳可持續這一全球趨勢有關。

在歐美,產品是否具有綠色環保標識已經成為消費者購買時的重要標準,政府也會根據燃料消耗總量或其含碳量征稅。

我國也提出,加快經濟社會發展全面綠色轉型,推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。

生物制造,則順應了上述發展要求,具有高效、清潔、可再生等特點,可以從根本上改變傳統制造業高度依賴化石原料以及“高污染、高排放”的加工模式。

空前的歷史機遇,各方在行動

麥肯錫預測,未來10-20年可能對全球產生每年2-4萬億美元的直接經濟影響。

波士頓咨詢指出,到本世紀末,合成生物將廣泛應用于占全球產出三分之一以上的制造業,價值近30萬億美元。

廣闊的市場空間需要耐心,生物制造目前仍處在爆發前夜。

政府部門、行業龍頭、科研院所,是這一過程中最為重要的觀察窗口。

從中央到地方,政府積極行動,已有20多個省市已經出臺生物制造的相關政策措施。

在具體實施過程中,根據資源稟賦、戰略定位等因素的不同,各省市的發展呈現差異化趨勢。

北上廣深這樣的地方自不必說,坐擁雄厚的經濟和科技實力,打造成為具有全球影響力的合成生物制造產業創新高地,具有先行示范作用。

河南、山東這樣的人口和糧食大省,則可以依托原料、人力成本優勢,以技術壁壘較低的制造環節為切入口,招引布局相關企業。

山西、新疆、內蒙古等地,則可以通過適宜的氣候以及低廉的能源成本打造獨特優勢。

另外一些地方,比如湖北、安徽,則憑借具有規模實力和領軍地位的“鏈主”企業,整合行業生態和資源,做大做強相關產業鏈。

行業龍頭,往往掌握著稀缺的信息和資源優勢,他們的動作是重要的產業風向標。

近年來,無論是雀巢、達能、茅臺、蒙牛這類知名食品公司,還是巴斯夫、陶氏、LG化學、中石化等跨國化工企業,又或者是歐萊雅、LVMH、德之馨等美妝巨頭,均紛紛布局生物制造。

關注龍頭們的動作,尤其是它們在具體產品、原料上的下注,可以幫助更好地把握行業趨勢、發現投資機會。

此外,生物制造極強的科技屬性,使得科研院所成為創新、創業的重要策源地,智藥局曾統計過,出身高校/研究所的合成生物企業占比超過三分之一。

可以確定的是,隨著產學研用進一步深度融合,高校和科研院所們,將為行業提供源源不斷的智慧和活力。

我們總結梳理了這一領域國內五大科技高地,以及中科院在這一領域的布局,他們代表了生物制造領域科技創新的最前沿,值得重點關注。

可以說,搞懂了科學家們的想法行動,也就把握了我國合成生物/生物制造產業未來的發展方向。一件件具體的發明專利背后,可能就潛藏著巨大的市場機遇。

寫在最后

從中央到地方,從學界到產業界,生物制造的舞臺大幕已經揭開,我們可以期待這一新興產業迎來更加廣闊的明天。

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn