獨特的鳥類-鸮鸚鵡

鸮鸚鵡 不同的習性使它成為一種相當獨特的物種:它是世上唯一一種不會飛行的鸚鵡,體型冠絕同類、夜行性、草食性,它也可能是世界上壽命最長的鳥類,普遍相信可達60年或以上。鸮鸚鵡是新西蘭的特有物種。

界:動物界 Animalia

門:脊索動物門 Chordata

綱:鳥綱 Aves

目:鸚形目 Psittaciformes

科:鸮鸚鵡科 Strigopidae

屬:鸮鸚鵡屬 Strigops

種:鸮鸚鵡 S. habroptila

物種命名:

鸮鸚鵡-毛利語:kākāpō,是夜鸚鵡的意思

學名:Strigops habroptila,命名來自希臘語,

strix一詞的屬格:鸮;

ops:面孔;

habros:柔軟的,

ptilon:羽毛;

全名解作擁有如鸮形目面孔、及羽毛柔軟的雀鳥

鸮鸚鵡是一種肥大而渾圓的鸚鵡,雄性成熟期時體長可達60厘米,重2至4公斤。正因為此,鸮鸚鵡不像其他鳥類要保持輕盈的身體,它們多會于體內儲存大量脂肪,使他們的體重冠絕同類。

鸮鸚鵡與人的比例

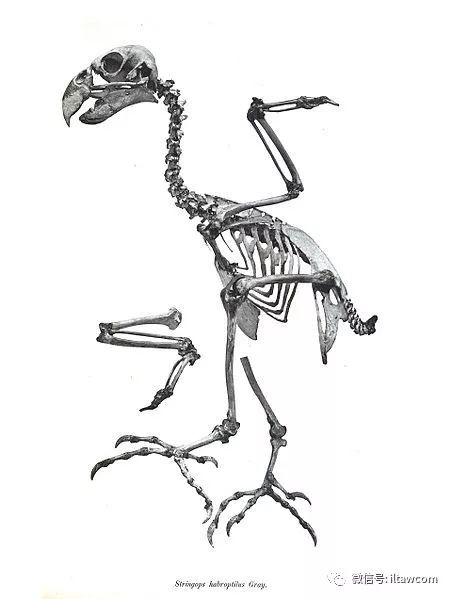

鸮鸚鵡不能飛,有一對相對短的翅膀,并缺少了鳥類控制飛行肌肉的龍骨。其翅膀不足以使它飛行,而只作為一般平衡,或在樹上跳下時提供一定程度的支撐作用。

從它的解剖結構中得知,它象征了部分鳥類進化的趨勢──降落于海島后,擁有豐富的食物及極少的天敵,飛行能力并不符合熱力學的效益,因而造成翅膀肌肉退化,胸骨上的龍骨消失,體型變得壯碩強健。

鸮鸚鵡的骨架

鸮鸚鵡表面的羽毛有多種色彩,除了微黃及如苔蘚般的綠色作為主色外,羽毛上也有黑至深棕色的條紋,這種保護色使它們能在天然植被下得以隱藏自己。事實上不同個體的色彩、色調及斑駁的花紋可有極大的差異性-某些博物館收藏的標本就是全身披上黃色的。

胸部及兩脅均是黃綠色配上黃色條紋,在腹部、尾下、頸部及面部上黃色依然突出,并有綠色條紋及小量斑駁的棕灰色。由于它們無須應付飛行時所要求的強度及剛度,因此羽毛是令人出奇的柔軟。

鸮鸚鵡面上纖細的羽毛組成了引人注目的面盤,這種鸮形目面上常見的特征使來自歐洲的移民稱它們為"owl parrot"(中譯:鸮鸚鵡)。他們的鳥嘴旁被靈敏的羽須或小胡子所包圍,用以在低頭前進時感受地面情況并引領它們。

上鳥喙除了上半部是藍灰色外,其余部分主要是乳白色,眼睛則是深棕。鸮鸚鵡的腿大而粗壯、鱗狀,并與其他鸚鵡一樣是對趾足(兩趾向前兩趾向后)。它們的爪子比起其他鸚鵡為大,以方便在樹枝間攀爬。尾巴常在地面上拖行前進,因此尾巴末端的羽毛有被磨損的痕跡。

鸮鸚鵡有完善的嗅覺系統,能與他們夜行性的生活習慣相輔相成,例如它們在覓食時就能夠通過氣味來區分出食物。

鸮鸚鵡晝伏夜出,日間棲息于大樹庇蔭下或地上,到了晚上才在它們的領域徘徊。主要是草食性,原生的植物、種子、果實及花粉等,甚至是一些樹木的邊材都能成為它們的食物。

在1984年的一次關于鸮鸚鵡的食物及食性研究中確認了共25種的食物,并證明了它們是一種廣泛的草食性生物,對于不同的喬木、灌木而至蕨類植物均感興趣。

盡管不能飛,雙翼也不是全無用處,透過展開雙翅它們能輕微滑翔,并提供平衡及制動力。

此外它們發展出強壯的雙腿,善于攀爬,能登上高聳的樹冠,移動時則利用快速輕搖的步姿走上好幾公里的路。

鸮鸚鵡好奇心重,因此與人類互動的紀錄古已有之。十九世紀時在新西蘭的歐洲人,如喬治·格雷爵士就在一封書信中,提及他的一只鸮鸚鵡寵物在對待他及他朋友的行為,“像一頭狗多于像一頭雀鳥”。

它們多在地上植物的掩護下、或是諸如樹洞般的洞穴內筑巢,每個生育期內最多能誕下3只鳥蛋。它們專注地進行整個孵化過程,但卻因覓食而被迫在晚上離開,因此被捕獵者吞食或胚胎冷卻往往會在母親不在的時候發生。

鸮鸚鵡的蛋一般在30天后孵出,雛鳥全身披上灰色的絨毛。自蛋孵出后,雌性鸮鸚鵡會持續哺育約3個月,即使幼鳥在完全長出羽毛后與仍會與母親多住好幾個月。對捕獵者而言,幼鳥不比仍在鳥蛋內的它們堅強。當成年的鸮鸚鵡被獵殺后,它們同樣難逃一劫。在10到12周后幼鳥才會首次離開巢穴。隨著它們愈來愈獨立,母親仍會個別地喂哺它們達6個月之久。

鸮鸚鵡是一種繁殖率最低的鳥類,它們并不會每年都進行繁殖,而只在有大量食物供應的年度,例如該年的樹木結出特別多的果子,才會進行。

一個關于鸮鸚鵡繁育體制的有趣資料是,雌性鸮鸚鵡可因應其母體的狀況,從而改變后代的性別比例。當雌性鸮鸚鵡進食了較多富含蛋白質的食物后,它們就會誕下雄性為主的后代(雄性一般較雌性重30至40%)。因此,雌性鸮鸚鵡仍會在食物或資源供應緊張的時候誕下后代,但會偏向于誕下單一性別以使種群內的性別得以分散(例如集中在雌性的后代),而在食物量豐富的時候則無此顧慮。雄性鸮鸚鵡則會在食物量豐富時多與不同的雌性交配,以達致物種延續的天賦使命。

鸮鸚鵡的祖先在史前時代就移居新西蘭。在沒有哺乳類獵食者的情況下,它們失去了飛行能力。自波里尼西亞及歐洲殖民者引入如貓、鼠及鼬等生物后,鸮鸚鵡的數目開始大幅下降。

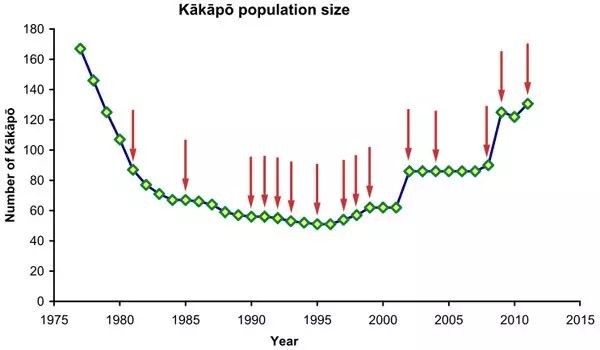

從1890年開始就有保育措施,但大部分均未見成效,直至1980年正式實行的全國性鸮鸚鵡復育計劃。

自1989年鸮鸚鵡復育計劃推行后,鸮鸚鵡的數目正逐步上升。紅色箭頭表示該年為繁殖年。

2005年11月,全新西蘭余下的鸮鸚鵡僅在四個無捕獵者的地區活動并得到嚴密監管,包括茂伊島、喬基島、科德菲什島及安克島。而在新西蘭南面峽灣區的兩個島嶼,雷索盧申島及塞克勒特里島上,大規模的海島恢復活動正在進行,以提供一個合適的生境予鸮鸚鵡居住。

現時鸮鸚鵡是全球最瀕危的物種之一,但鸮鸚鵡復育計劃的成功使這物種在超過大半個世紀只剩下不足50頭的情況下,終在2009年3月期間突破100頭。至2015年7月,鸮鸚鵡的數量終提升至125只。

鸮鸚鵡與毛利人

作為單一物種,鸮鸚鵡在毛利的民謠及信仰當中均有豐富的意涵。如它們不規則的繁殖周期常與飼果豐收年一同出現,像新西蘭陸均松這類數年才結一次果的樹木也在它們繁殖的年分結起累累的果實,致使毛利人往往會贊美鸮鸚鵡有預知未來的能力。另一個引證這個說法的理據是來自對它們的一種觀察。鸮鸚鵡習慣在齒杜英木(Elaeocarpus dentatus)及塔瓦瓊楠(Beilschmiedia tawa)等當造的季節里把它們的漿果埋在僻靜的水塘內,以備冬天不時之需;毛利人同樣有這個習慣,他們也會為了這個目的,把食物深藏水中。這種獨特的傳統相信來自毛利人對鸮鸚鵡的觀察。

曾經鸮鸚鵡仍在新西蘭大陸上廣泛分布的時候,毛利人會捕獵鸮鸚鵡,并因為味道可口而被視為佳肴。

除了作為食物而被捕獵外,毛利人也會應用它們的毛皮,特別是羽毛仍然附在其上的,去制造披風或斗篷,每件這樣的斗蓬需用上11000條以上的鸮鸚鵡的羽毛。具有非常保暖的效果。因此,每件披風均價值連城,特別是少數仍然保存良好的,更被視為圣物而被珍而重之。毛利人的一句諺語“擁有鸮鸚鵡披風卻仍然埋怨寒冷”常用以認容那些貪得無厭的人。

鸮鸚鵡的羽毛也常用作裝飾毛利族戰矛泰阿哈,但在真實決斗時則會被除下。

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn