柘樹與構棘,一對難兄難弟

今年多次登上象山縣南韭山列島,對主島及部分無人島嶼進行科學考察,發現桑科橙桑屬的柘樹與構棘無處不在,有的甚至形成較大的群落,成為島嶼上優勢植物樹種。

柘樹與構棘這兩種植物,相信很多人不認識,即使是打個照面也不一定能留下記憶,除非被它的硬刺扎一下,才會打量這種植物。在海島上無處不在的構棘,有時會讓你寸步難行,我們只好繞著它走,否則你只有挨刺的份。

一、認識柘樹與構棘兩種植物

柘樹

柘樹(Maclura tricuspidata Carrière)是桑科橙桑屬植物。落葉灌木或小喬木,高可達7米,有報道古樹可達20余米;樹皮灰褐色,小枝無毛,略具棱,有棘刺。

葉片卵形或菱狀卵形,偶為三裂,先端漸尖,基部楔形至圓形,表面深綠色,背面綠白色,無毛或被柔毛,側脈4-6對。秋冬落葉變為黃色,也是色葉植物。

雌雄異株,雌雄花序均為球形頭狀花序,單生或成對腋生,具短總花梗;雄花有苞片2枚,附著于花被片上,花被片肉質4枚,雄蕊與花被片對生。

聚花果近球形,肉質,成熟時桔紅色。剛摘下時果有白色乳液流出。解剖果實,果肉紅色,有粘液,小核果卵圓形,成熟時褐色。果實可食,清甜。5-6月開花,6-7月結果,8-9月成熟,但在象山海邊的柘樹成熟較早,陸地上的成熟較慢,12月還可以看到掛在枝頭的果實。

構棘

構棘(Maclura cochinchinensis(Lour.) Corner),為桑科橙桑屬直立或攀援狀灌木;樹皮灰褐色,枝無毛,具粗壯彎曲(亦有不彎曲)無葉的腋生硬刺,刺長1厘米以上。幾乎每個葉腋或分枝處生一個腋生刺。

葉革質,橢圓狀披針形或長圓形,全緣,先端鈍或短漸尖,基部楔形,兩面無毛,光滑,側脈7-10對。

雌雄異株,雌雄花序均為具苞片的球形頭狀花序,每花具2-4個苞片。聚合果肉質,直徑2-5厘米,成熟時橙紅色,核果卵圓形,成熟時褐色,光滑。花期4-5月,果期6-8月。但象山多見9-10月成熟。

二、柘樹與構棘樹的名稱

柘樹

柘樹,在古代即有記載,為宋《嘉祐本草》首載。明朝朱橚編撰的《救荒本草》亦記載為柘樹。

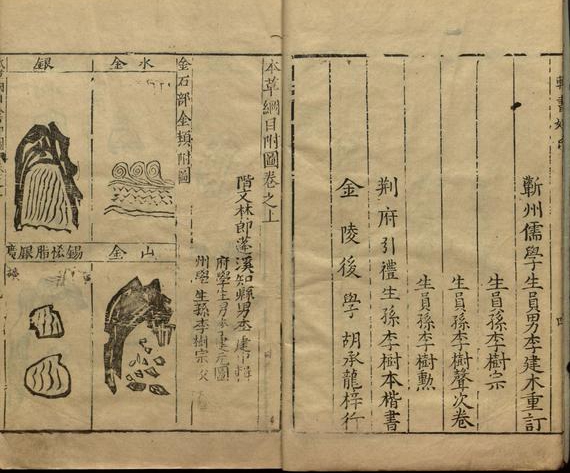

《本草綱目(金陵本)》(宋《嘉》)·[釋名]時珍曰︰按︰陸佃《埤雅》云︰柘宜山石,柞宜山阜。柘之。

[集解]宗奭曰︰柘木里有紋,亦可旋為器。其葉可飼蠶,曰柘蠶,然葉硬,不及桑葉。入藥以無刺者良。

時珍曰︰處處山中有之。喜叢生。干疏而直。葉豐而濃,團而有尖。其葉飼蠶,取絲作琴瑟,清響勝常。《爾雅》所謂棘繭,即此蠶也。

《本草綱目(金陵本)》

先秦的《考工記》云︰弓人取材以柘為上。其實狀如桑子,而圓粒如椒,名隹子(隹音錐)。其木染黃赤色,謂之柘黃,天子所服。這柘樹的木材中間是呈現黃色的,在古代用柘樹來制作染料,染出黃色的布料,專供皇帝制作龍袍之用,因此,柘樹它被稱作“帝王木”。

柘樹主桿橫切面,黃色紋理盡顯。

據《楚辭·招魂》:“胹鱉炮羔,有柘漿些。”《漢書·禮樂志》:“百末旨酒布蘭生,泰尊柘漿析朝酲。”顏師古注引應劭曰:“柘漿,取甘柘汁以為飲也。”宋朱熹《食梨》詩:“盧橘謾勞夸夏熟,柘漿未許析朝酲。”這里的柘漿,估計就是柘果的漿汁。

《警世通言》載:柘因零落難重舞,蓮為單開不并頭。意思是柘樹因為葉子零落而難以起舞,蓮花因為單獨開放而沒有并頭。而這里提到的“難以起舞”,是否與唐宋的《柘枝舞》的獨舞有關不得而知。

![u=1928663623,2393894701&fm=253&fmt=auto[1]](http://pic1.arkoo.com/50FA0DAF6B364CEE84BE2491D66C4573/picture/o_1ic51cq1iumb3oh1cdm1veo905b0.jpg)

敦煌壁畫上的《柘枝舞》形像

構棘

構棘,在古代亦有之,但始于何時,也沒有找到文獻記載。

構棘的“構”會意:古字為“冓。從木,冓( góu)聲。字本作“冓”,金文象屋架兩面對構形。本義:架木造屋。

同本義:冓,交積材也。構,蓋也。——《說文》。也有連結、交合的意思——秦楚之構而不離。——《戰國策·秦策》。

構棘的“棘”會意:從二-朿( cì)。“朿”是“刺”的本字。兩個“朿”字并排立著,表示棘樹多刺,是矮小而成叢的灌木。本義:叢生的小棗樹。

但構棘真正出名的并不是它的刺,而是它的根。它的根系非常發達,既長又粗,善于游走,石頭都擋不了它的前進道路,所以藥用名響亮:穿破石。它還有一個名稱叫“葨芝”,如何得名沒有深究。

構棘的根莖圖片來自網絡,僅供參考。

三、柘樹與構棘兩者的區別

兩者相同之處:

柘樹與構棘都是桑科橙桑屬植物;兩者樹皮均為灰褐色;枝條均具硬刺,葉子無毛;兩者均是聚合果,但構棘的果稍比構樹的果小。

兩者不同之處:

柘樹為落葉灌木或小喬木,在山區可長到7米以上;構棘,為常綠直立或攀援狀灌木,一般都不太高,在海島上基本在1米上下。如果把兩者大小進行比喻的話,柘樹為兄,構棘只能為弟了。

柘樹的棘刺較短且尖銳,多見于老枝條上,嫩枝上很少見棘刺;構棘的棘刺較長,稍彎曲,多密集生于當年生枝條上,棘刺一直宿存至脫落,故看到構棘滿樹荊刺似的。

柘樹的葉為薄革質(稍紙質),葉片大而寬,偶為三裂,長約5-14厘米,寬3-6厘米;構棘的葉為革質,長約3-8厘米,寬2-2.5厘米,即只有柘樹葉的二分之一或更小。

四、柘樹與構棘的功用

柘樹產華北、華東、中南、西南各省區。生于海拔500-1500(-2200)米,陽光充足的山地或林緣。但在象山多產于海拔30-200米之間的海岸山坡或山地,尤喜路邊。

構棘產于我國東南部至西南部的亞熱帶地區。多生于村莊附近或荒野。在象山多見于海拔20-600米的山坡、林間等地帶,在無人海島形成優勢群落。

柘樹與構棘,適應性強,再生能力強,根系發達,是治理惡劣土地條件,防止水土流失,保護生態環境方面的先鋒樹種。特別適合荒島或荒灘或荒地種植。也適合做綠蘺或庭園綠植。

柘樹與構棘的莖皮纖維可以造紙;根皮藥用;嫩葉可以養幼蠶;果可生食或釀酒;木材心部黃色,質堅硬細致,可以作家具用。木材煮汁可作染料,莖皮及根皮藥用,稱“黃龍脫殼”。

現正值柘樹與構棘果實成熟季節,大家如果遇到不妨摘一些品嘗,豐富一下自己的味蕾,感受一下野生水果的味道。

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn