世界遺產保護的生物多樣性協同利益 | 青促視界

截至2024年1月,全球共有世界文化和自然遺產1199項,覆蓋總面積超過380萬平方千米,是地球文化多樣性和生物多樣性的核心載體,在推進構建人與自然生命共同體和落實聯合國可持續發展議程方面發揮著關鍵作用。

聯合國教科文組織(UNESCO)鼓勵各成員國根據《昆明–蒙特利爾全球生物多樣性框架》,在制定國家生物多樣性保護戰略和行動計劃中優先考慮世界遺產。然而,關于世界遺產對生物多樣性的價值及意義,目前仍缺乏足夠的科學認知與理解。

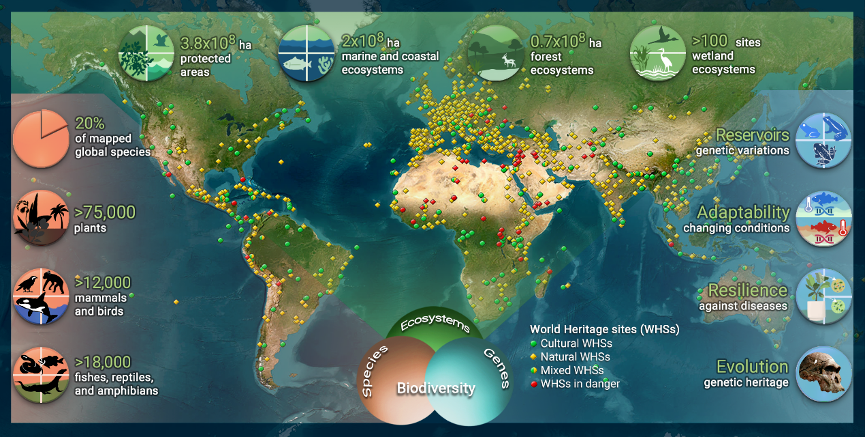

為此,中國科學院空天信息創新研究院副研究員、中國科學院青年創新促進會會員駱磊等人從生態系統、物種和遺傳三個角度定量解析世界遺產保護的生物多樣性協同利益(下圖)。

世界遺產保護的生物多樣性三重協同利益

1.生態系統多樣性

世界遺產,特別是自然遺產和文化與自然雙重遺產,為研究生態和生物過程提供了珍貴的證據,提升了區域生態系統的穩定性和恢復力。在266項自然遺產和文化與自然雙重遺產中,有197項直接符合世界遺產遴選的生物多樣性相關標準。此外,大約有160項文化遺產位于全球生物多樣性的關鍵區域內。世界遺產維護著完整和功能齊全的森林、淡水、海洋和海岸帶等生態系統,保護了不同生態系統的功能與價值。

2.物種多樣性

盡管世界遺產覆蓋了不到1%的地球表面,但它擁有超過20%的全球已知物種量,包括75,000多種植物和12,000多種哺乳動物和鳥類,以及18,000多種魚類、爬行動物和兩棲動物。此外,世界遺產為全球20,000多個瀕危物種提供了庇護所,全球三分之一的老虎、大熊貓和大象的棲息在世界遺產地內。世界遺產地的保護有助于這些瀕危物種種群的恢復,讓它們免受棲息地喪失與退化、非法盜獵與走私和氣候變化等威脅。

3.遺傳多樣性

世界遺產地通常擁有巨大的遺傳基因庫,遺產地內多樣、異質的棲息地為基因突變的出現提供了理想場所,使得新的基因變異和潛在的新物種在世界遺產地內出現。一個更加多樣化的基因庫能使物種更好地適應不斷惡化的外部環境,使得種群得以繁殖和維持。遺傳多樣性還可以轉化為更廣泛的疾病防御機制,有利于提升物種自身的復原力。此外,南非“人類搖籃”遺產地頭蓋骨化石提供了關于人類進化信息的關鍵數據。

為了最大程度上實現世界遺產與生物多樣性的利益協同,駱磊等人強調需要多學科多部門協調行動來應對氣候變化和人類活動給世界遺產保護帶來的挑戰與威脅,特別是充分發揮空間信息技術、地球大數據等科技創新手段對世界遺產可持續發展的促進作用。

研究成果“Biodiversity co-benefits of World Heritage protection”以觀點論文形式發表于國際綜合類期刊The Innovation(2022年影響因子為33.1)的姊妹刊The Innovation Life,中國科學院院士郭華東為通訊作者,駱磊為第一作者。研究工作得到中國科學院青促會項目、可持續發展大數據國際研究中心創新研究計劃等支持。

以上內容由可持續發展大數據國際研究中心駱磊提供。

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn