護綠心,守初心!時光見證,海珠濕地十二載蛻變

2012-2024 海珠濕地

09.29 12周年

“廣州綠心”的故事,始于2012年。

十二載光陰,讓瀕臨消失的萬畝果園,成為享譽中外的國際重要濕地。十二載春秋更迭,海珠濕地不僅見證了自然生態的復蘇繁榮,更成為了城市綠色夢想的生動實踐者與守護者。

夕陽照耀下的海珠濕地,仿佛城央中的“綠寶石”鍍了一層熠熠金光,猶如一幅生命圖景鐫刻在繁華都市間,呈現了人與自然和諧共生的美好景象。

十二載初心不改,生態建設成果斐然

從萬畝果園走向國家濕地公園,再由國家濕地公園走向國際重要濕地,海珠濕地堅持“保護優先”的宗旨,用心守護城央“綠心”。

回首往昔,從一片亟待修復的土地變身國際大都會城央濕地典范,海珠濕地以其堅韌不拔的生命力,書寫了一部關于重生與希望的綠色史詩。

濕地生物多樣性受到全球矚目

十二年來,海珠濕地堅持“原生態、微改造、少干預”原則,針對區域內不同濕地的區位和類型特色開展一系列生物多樣性保護修復措施,構建完整健康生態系統。還通道于魚,還生境于鳥,還家園于城,逐步建成都市“物種寶庫”

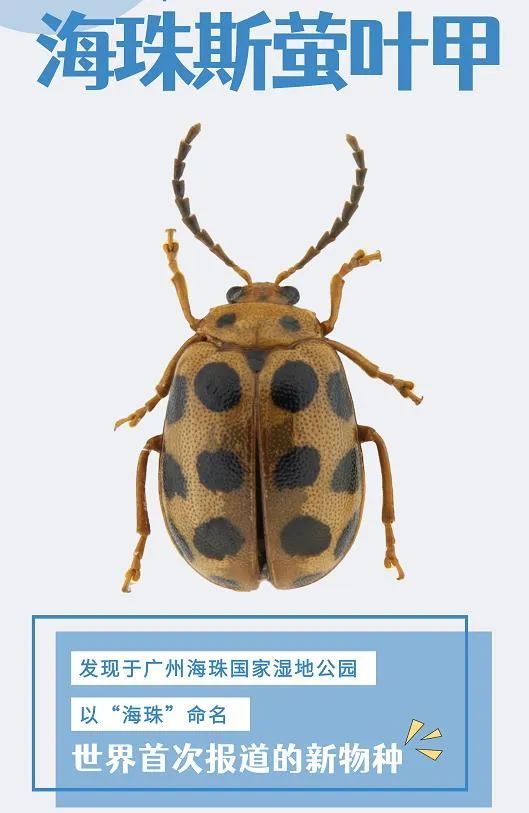

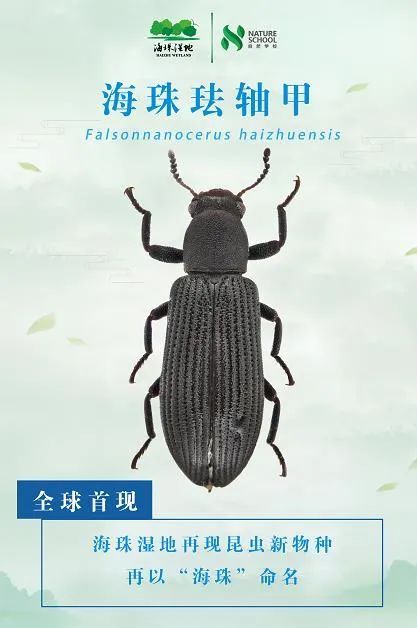

通過搭建“昆蟲旅館”、“浮排”、草灘鳥島等多樣化動物居住空間,濕地物種不斷豐富。截至目前,鳥類種數從72種增加到200種,維管束植物從294種增加到835種,昆蟲種類更是從42種增加到832種,并成功發現兩個全球首次報道的昆蟲新物種——“海珠斯螢葉甲”和“海珠琺軸甲”。

今年4月,國家一級重點保護動物“鳥中國寶”——東方白鸛更是首次現身海珠濕地。

先進完善的濕地科研生態圈

2012年,于海珠湖建成首座環境綜合監測站,濕地科研監測工作正式啟航。該站集水質與空氣監測于一體,實現了全天候、不間斷的環境監測,為海珠濕地的科研探索奠定了堅實的基礎。時至今日,濕地內已建有水環境和氣象固定監測站8座,配備了35套高清智能攝像設備、20套紅外相機以及4座無人機機站,各類高端監測設備總數達到142套(臺)。

科技全面賦能,全國首個無人機組網監測平臺大顯身手,運用智能識別算法實現低空遙感數據自動獲取,對海珠濕地生態系統特征的動態變化、成因以及影響進行匯總和科學分析,形成研究報告。

這些先進的監測設備共同構成了一個全面、高效的監測系統,能夠實現對大氣、水文、水質、空氣、土壤以及生物多樣性等多個關鍵要素的長期、連續、高精度監測,為海珠濕地的科研保護與可持續發展提供了堅實的數據支撐。

2021年獲得國家林業和草原局批復,建立了由海珠濕地獨立自主申報的首個國家級科研平臺——廣州海珠濕地國家長期科研基地。

全省首家行政機關科協落戶海珠

今年5月,海珠濕地科學技術協會獲得廣州市科學技術協會批復成立,成為廣東省首家行政機關科協組織,協會成員涵蓋中山大學、廣東省科學院等13所高校和科研機構的40位專家學者。海珠濕地科協秉承開放、共享、共建、共贏理念,緊密圍繞濕地科研、科普和科創工作,積極探索將行政機關、事業單位、國有企業以及相關高校、科研機構科技工作者團結在科協組織中,將海珠濕地打造成為科研的沃土、科普的樂園和科創的高地,為實現人與自然和諧共生的中國式現代化貢獻海珠科技力量。

創建自然教育“海珠模式”

依托豐富的生態資源,海珠濕地搭建由政府主導、全社會參與的開放式自然教育平臺,打造“自然導師 專業志愿者 公共志愿者”三支隊伍,建構“特色場館 科普路徑 云端服務”三維場域,實施“進學校、進企業、進社區”三進戰略,探索“政府搭臺、高校參與、院所賦能”三方共建新形式,讓公眾在身臨其境的體驗中提升保護自然的意識。

自成立以來,海珠濕地自然學校積極推動學術交流、舉辦活動、建立自然教育基地、開設課程等系列工作,成功打造粵港澳觀鳥大賽、自然觀察大賽、自然教育季、自然教育嘉年華等自然教育品牌,推動廣東省自然教育工作走在全國前列。

積極探索產業生態化和生態產業化

林間蟲鳴蛙叫,花海彩蝶翩翩,園中游人如織,水上槳板激蕩……海珠濕地不僅因超高的“顏值”,成為野生動物的棲息地、廣州市民的綠色共享空間,其生態價值也日益顯現,環境品質的持續提升吸引眾多龍頭企業落戶海珠。

海珠濕地與廣州人工智能和數字經濟試驗區琶洲核心片區僅一路之隔

既有“綠色顏值”又有“金色價值”

在取得顯著生態修復成果的同時,海珠濕地還積極探索產業生態化和生態產業化的新路徑。近年來,大力推動文商旅融合,釋放濕地生態紅利,充分發揮超大城市核心區的生態價值“虹吸效應”。

濕地 招商+產業

為高新技術企業提供“大平臺”。累計開展招商洽談會10場,以“濕地 ”為品牌,激活生態效益,組織IDG資本、興橙資本、大灣區集成電路研究院以及晶存科技等頭部投資機構、研究院和高新技術企業參與,聚焦海珠區半導體與集成電路產業,為海珠區產業發展創造新機遇。正在引入“科創中國”等系列品牌活動,打造城央生態“產業對接廳”,構建資源整合、供需對接的綠色招商平臺,促進科研成果落地轉移轉化。

立足于生態底色,在保護的前提下持續深化品質提升,通過利用生態價值外溢效應,吸引了眾多龍頭企業落戶海珠。50多家互聯網、數字經濟企業在周邊匯聚,打造萬億級產業集群,使海珠濕地成為綠色發展的創新示范基地和橋梁紐帶。

砥礪前行,科學謀劃“十項提升工程”

今年以來,海珠濕地立足國際重要濕地、世界最佳自然保護地、世界最大城央濕地的站位,在充分深入調研的基礎上,科學謀劃并制定《海珠區林業和濕地管理局關于深入踐行人與自然和諧共生的中國式現代化 開展“十項提升工程”的工作方案》,加緊推進綠美廣東示范點、國家植物園遷地保護、生物多樣性培育等工作,積極探索、大力推進產業生態化和生態產業化,生態產品價值實現機制試點建設取得明顯成效。

堅持高站位規劃,實施高質量綠美,推進高水平保護,聚焦高層次科研,挖掘高效益利用,深耕高水準宣教,建設高價值圈層,同時抓牢內功礪煉,落實高精細管理,培育高素質隊伍和實施高標準紀律。

深入實施“十項提升工程”,旨在全面激發“五大效益”:

在政治效益上,行業引領力與國際影響力逐步提升,成為向世界展示習近平生態文明思想實踐成果的樣板;

在經濟效益上,生態價值轉化取得新進展,產業生態化和生態產業化實現新突破,為區域高質量發展注入綠色動能;

在生態效益上,“城市綠肺”與“城市海綿”功能日趨強大,生物多樣性持續提升,藍天白云常駐、碧水凈土長存,不斷擦亮綠美海珠“底色”;

在人文效益上,自然資源科普化、嶺南文化時代化展現新活力,海珠濕地“水”“果”“花”“鳥”等文化內涵再豐富再拓寬;

在社會效益上,生態溢出效應愈發顯現,綠色開放碩果豐盈,人民群眾生態福祉持續增強,逐步形成共建共治共享新格局。

初心如磐,共繪生態新篇章

海珠濕地十二載的輝煌成就,是生態文明建設的有力見證,也是人與自然和諧共生的生動實踐。

展望未來,海珠濕地將立足現有基礎,挖掘資源搶抓機遇,繼續堅持人與自然和諧共生的理念,以“十項提升工程”為引領,不斷深化生態修復與保護,推動產業生態化和生態產業化進程,探索實踐生態產品價值實現的新模式,多途徑促進生態價值轉化為經濟價值,形成海珠特色的生態產品價值實現樣本。

同時,海珠濕地還將積極參與國際交流與合作,分享中國濕地保護的成功經驗,為全球生態治理貢獻中國智慧和中國方案。

END

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn