全球分布卻處于瀕危的一種深水刺鯊——葉鱗刺鯊

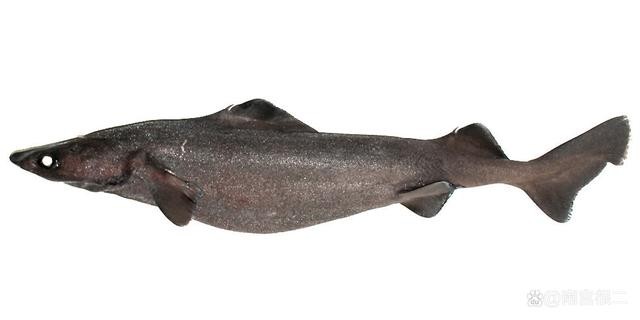

葉鱗刺鯊

中文名:葉鱗刺鯊

別名:銹色刺鯊,葉鱗尖鰭鮫,方鰭刺鯊,葉鱗鯊

英文名:Leafscale Gulper Shark

拉丁學名:Centrophorus squamosus( squamosus:來自于拉丁語squama,意思是鱗片;-osus,拉丁語后綴,表示豐滿,整個詞指的是它的大鱗片。)

軟骨魚綱——角鯊目——尖鰭鮫科——刺鯊屬——葉鱗刺鯊

原產地: 在大西洋和印度洋-太平洋有廣泛分布,但較為分散。澳大利亞(塔斯馬尼亞、維多利亞、新南威爾士);剛果; 剛果民主共和國;法羅群島; 加蓬; 冰島; 印度尼西亞; 愛爾蘭; 日本; 毛里塔尼亞;摩洛哥;納米比亞; 新西蘭; 菲律賓; 葡萄牙(馬德拉、亞速爾群島);塞內加爾; 南非; 西班牙(加那利群島);斯里蘭卡; 英國; 委內瑞拉玻利瓦爾共和國。

葉鱗刺鯊分布地

在瀕危物種紅色名錄(IUCN)中屬于EN(瀕危)

鼻端比較長而闊,呈現寬廣的拋物線形狀,口前的鼻端幾乎等寬于口部,但比口部到胸鰭起點的距離要短。第一背鰭相對較低和長;第二背鰭中等大小,高于或等于第一背鰭,基部長度約為第一背鰭基部長度的2/3,背棘起點大概在成年魚的腹鰭后端或內緣的上方;從第一背鰭的插入點到第二背棘起點的距離大約等于成年魚的吻端到胸鰭中央基部的長度。胸鰭的后自由尖端形成寬角度,沒有延長成長耳朵狀,也不到達第一背棘的高度,內緣短于第二背棘到尾鰭起點的距離。成年魚的尾鰭在腹面后的邊緣輕微凹陷。

葉鱗刺鯊

顏色為深灰色或巧克力棕色。具有大而粗糙的葉狀真皮細齒。

頭部側面

上頜的前上方牙齒有直立或斜立的尖端,上下頜牙齒形狀不一樣。

上下頜牙齒

被發現在大陸架和島嶼架的底部,在0–3366米深度的斜坡上延伸至深處,大部分深度 大于200米。

500米深度釣到的葉鱗刺鯊

沒有關于食性的資料。

它的最大總長度166厘米;雄性在100-110厘米成熟,雌性在110-125厘米成熟。繁殖是卵胎生,產仔數為5-8只幼崽,出生時大小為30-40厘米。年齡參數存在地區差異。在東北大西洋,雌性的成熟年齡為35歲,最大年齡為70歲,導致世代長度為 52.5年。在西南太平洋,雌性的成熟年齡為20.8歲,最大年齡為42歲,因此世代長度為31.4歲。

葉鱗刺鯊在中層和底層拖網、表層和底層延繩釣以及固定網漁業中被視為目標和偶然捕獲物。

在有針對性的捕魚發生的地方,捕魚活動一直很密集。在菲律賓,可追溯至1960年代的深水角鯊漁業以其繁榮和蕭條的性質而聞名,并在短時間內(約10年)崩潰,然后才將努力轉移到新地區。深水刺鯊,包括許多刺鯊屬,因其高價值肝油而成為整個印度尼西亞的目標和作為副漁獲物保留。漁業發生在200-800米的深度,但也有報道稱在近岸深度小于100米。印度尼西亞的漁業資源利用水平很高,捕撈壓力不斷增加,印度-西太平洋許多地區的底層沿海漁業資源已經嚴重枯竭。東南亞的鯊魚和鰩魚捕撈量非常高,但正在下降,漁民們正在遠離港口以增加捕撈量。

被捕獲的葉鱗刺鯊

該物種以前曾在以東北大西洋大陸坡沿線的混合深水鯊魚為目標的拖網、延繩釣和刺網漁業中被商業開發。歷史上葉鱗刺鯊上岸與其它深水角鯊(主要是葡萄牙角鯊 Centroscymnus coelolepis)混合上岸,被稱為“siki”鯊魚。自2010年引入零總允許捕撈量以來,該物種的丟棄和誤報很可能有所增加。2014年,50%的采樣標本作為 Tope Shark(Galeorhinus galeus)從延繩釣捕撈并上岸,被發現是 Leafscale Gulper Shark 或 Portuguese Dogfish。盡管采取了一些降低深海鯊魚捕撈死亡率的管理措施,但該物種在底層漁業中仍被大量捕獲。丟棄物死亡率未知,但推測很高,非法、未報告和無管制捕魚的程度未知。

1950年至1998年間,據報道在大西洋中東部地區登陸的深水鯊魚和角鯊明顯增加。第二次世界大戰期間,深水鯊魚首先在塞內加爾被利用,自1950年代以來,據報道從佛得角登陸。最近在毛里塔尼亞和加納等國家發現了更多針對深海鯊魚的延繩釣漁業。在毛里塔尼亞和納米比亞,據報道深水鯊魚是黑無須鱈漁業的副漁獲物和不明深水鯊魚也來自區域和遠洋蝦拖網漁船。由于深水鯊魚很少整條上岸,因此很難確定準確的特定物種漁獲量,而且可能會因船上加工而被低估。在南非附近的底層拖網和無須鱈延繩釣漁業中偶爾會報告刺鯊(2010-2012 年間小于1 噸)。

被捕獲的葉鱗刺鯊

在印度,隨著近海種群的大量捕撈,采用多種漁具類型(拖網、延繩釣、刺網、魚鉤和魚線)的漁業已經進一步擴展到離岸更深的水域。有針對性的肝油漁業(在大于300–1000米的深度作業)于 2002年開始,在2002–2008年期間,深水鯊魚上岸量大幅增加。自20 世紀80 年代以來,在安達曼群島附近就出現了瞄準捕魚。關于最近從索馬里運出大量鯊魚肝油的報告可能表明該地區正在發展漁業。

在南印度洋漁業協定 (SIOFA) 管理的區域,深水鯊魚成為底棲延繩釣和刺網漁業的目標;后者于2015 年停止捕撈。一項針對深水鯊魚的生態風險評估框架發現,葉鱗刺鯊在南太平洋漁業中極易受到底層拖網和底層延繩釣的攻擊。

葉鱗刺鯊肝油富含角鯊烯,被認為是鯊魚肝油中最有價值的,是當地社區重要的海洋資源。油可以在當地加工或運往海外(例如迪拜)進行加工,然后再在國際市場上銷售。高級魚油出口到日本和歐盟。肉被賣到當地市場,而肝油生產產生的廢物被用作水產養殖和家禽飼料。魚翅價值低,在國際魚翅貿易中數量很少。

被捕獲的葉鱗刺鯊

需要有關葉鱗刺鯊的種群規模和趨勢的更多信息,以及與其分布范圍內(尤其是非洲周邊)漁業的相互作用。在東北大西洋和西南太平洋有一些特定物種和相關的一般管理安排。在其它地方,東南大西洋漁業組織 (SEAFO) 公約區或根據南印度洋漁業協定 (SIOFA)不允許有針對性的深水鯊魚捕撈。該物種被認為是 SIOFA 區域內的“重點關注物種”。該物種分布范圍內的其它地方普遍缺乏保護措施。

自2010年以來,歐盟漁業委員會禁止在歐洲共同體和國際水域直接捕撈深水鯊魚,包括葉鱗刺鯊,并且在2012 年,不實施兼捕配額。2017年和2018 年試行了限制性副漁獲物配額(10 噸),允許在黑刀魚的定向手工底棲延繩釣漁業中有限上岸不可避免的深水鯊魚漁獲物。該區域的其它管理措施包括禁止在亞速爾群島、馬德拉群島和加那利群島 大于200 米的水域和 ICES 管制的國際水域(NEAFC 管制區)使用拖網和刺網;禁止歐盟船只在大于600 米的深度使用刺網;無須鱈深水鯊魚兼捕最大限度和安康魚刺網漁獲物;船舶尺寸和漁具的區域限制、漁具限制(魚鉤尺寸、延繩釣漁具上的最大魚鉤數量)以及亞速爾群島水域的封閉區域網絡;2010 年 Condor 海山禁止深海捕魚。

被捕獲的葉鱗刺鯊

在澳大利亞,刺鯊作為一個多物種種群進行評估和管理,包括幾個刺鯊屬,哈里森角鯊和南方角鯊被列為環境保護和生物多樣性保護依賴1999 年保護法(EPBC 法)。物種受恢復計劃的約束,該計劃指定管理措施以阻止捕撈死亡率和支持恢復。自2005 年以來,大部分南部和東部鱗魚和鯊魚漁業 (SESSF) 水深超過700 米的拖網捕魚關閉,以及2007 年南塔斯曼隆起漁業的關閉, 可能間接在該地區為該物種提供一些避難所。

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn